亮度:

字級大小:

A-

A

A+

p146 唯識繫於人間之基本向度

⊙滿紀 四川大學宗教學博士

一、佛法一味相傳之人間性*1

二十一世紀,說為「人間佛教」之世紀。「人間佛教」所要彰顯者,即佛法一味相傳之人間性。然關於「人間佛教」,雖學界之研究乃至教界之實踐,早已蔚成風尚。但論其定位,卻爭論未休。而名言假說之口沫橫飛,絲毫沒有減損佛法的人間性與包容性,就如大地靜默注視著眾生世間與器世間之生住異滅般,佛法依「三法印」而關注人間的視野,同樣也靜默包容著不同時期佛教區域性的發展與人們多元性的思惟。正因為它的本質是人間的,故屬於人間的一切美善與爭執,皆可消融於其無諍之本懷中,如其從原始走向大乘,從印度走向世界般的,繼續真理本身無限的延伸。

因此「人間佛教」就實質意義上說,從來就沒有「是誰」的,或「誰提出」的問題存在,自釋迦牟尼佛於菩提樹下證悟成道時,言及「一切眾生具有如來智慧德相,但以妄想執著不能證得」*2時,不就已經朗朗昭示於世人了嗎?如果「是誰」的,或是「誰提出」的這種世俗思惟的相對概念,一定要套向佛陀本懷的話,那麼可以很肯定的說,他套住的絕對不是真理本身,因為真理本身沒有相對概念存在;他套住的,也許就只是自己有限的知見而已。故自佛陀證悟於菩提樹下開始,人間眾生便成為佛教討論的唯一對象,而今不過是將幾千年來的精髓心要,濃縮抽繹,刮垢磨光,令所有後世佛子溫故知新,依之奉行而已。

故從這個角度來說,唯識學派實為一具有濃厚人間性格的學派,其教學體系在很大程度上彰顯了「人間佛教」之人本關懷與人文色彩。然唯識學家們關注眾生心性解脫的根本情懷,長久以來遮覆於「唯識耐煩嘉祥空」之普遍認定下,致使其於眾生心識上的細緻分析,乏人理解與深研。準此,本文擬從佛法一味相傳之人間性出發,來檢視唯識學派的歷史脈絡、典籍風格與思想脈絡,從而論證唯識乃一具有豐厚人間味之思想體系,尤其能為世間眾生之身心安頓,提供一扎實而細膩的操作基礎。

是以本文之進行,除先確立佛陀說法本懷與一味相傳之基本特質,作為爾後章節的檢視依據外,在第二章「唯識學派的人間風格」中,本文嘗試說明唯識思想產生自印度中期大乘的一個時代契機,即是關注當時北印度人們思想上的偏差所致,此一關注不僅扭轉了人們陷於「偏空」泥沼的危機,更為印度大乘佛學開啟了更為貼近眾生生活的嶄新氣息。唯識祖師如無著、世親「回小向大」的修學風格,玄奘廣設方便,令窺基得以因「三車和尚」成就法器的人情味教化與善巧智慧,咸皆顯示了唯識祖師們自身所擁有的人間性格。這種性格在唯識諸經論中,同樣表露無疑,故本章第二節檢索了唯識學派所依之「六經十一論」,並用表格形式予以整理,期使這種風格能一目了然呈現。同時,唯識諸經論中大量引用了生活題材來說明其主張的思惟方式,亦流露了學派本身「不離人間」的親切作風。本節最後,亦有相關說明。

第三章「唯識義理的人間關懷」,本文擬依唯識教學裡的幾個主張,譬如「三性」──遍計所執、依他起性與圓成實性,乃唯識學家們據以將宇宙萬法化繁為簡的方式之一。《大乘百法明門論》藉由瑜伽師們的甚深禪定,細緻分析了眾生情緒的主觀性與盲動性。《八識規矩頌》將眾生執為實有的心,剖為八種功能的分工合作。本章即依此上三性、百法與八識之說,建構三重結構之檢討模式,來重新檢討眾生日常生活的認識,從而提出「執著還歸緣起」、「被動還歸主動」、「雜染還歸清淨」的修學方針。

以上,從「唯識學派的人間風格」,分設二節分別討論「唯識祖師的人間性格」與「唯識典籍的人文氣息」,到「唯識教義的人間關懷」,主要的目的是為了論證唯識學派依眾生之心意識為核心,所發展出的一系列和心、境這二大課題相關的卓越分析與觀察,適足以顯示唯識學扣緊眾生生活與生死來發展自宗學說的基本路線,早已為其豎立了人間味的學派風格。是以本文最後希望傳遞的訊息是:唯識思想不僅能為佛法之人間性特質,提供充足的經證內容,唯識學派甚至是具有濃厚人間味的學派,其關注眾生生活與生死的學說內容,與諸佛本懷,實一味未失。

二、唯識學派的人間風格

(一) 唯識祖師的人間性格

唯識學派興起於西元四、五世紀。最勝子所造之《瑜伽師地論釋》卷一,簡潔記載了佛教自部派至中觀,出唯識之開展過程:

佛涅槃後,魔事紛起,部執競興,多著有見。龍猛菩薩證極喜地,採集大乘無相空教,造《中論》等,究暢真要,除彼有見。聖提婆等諸大論師,造《百論》等,弘闡大義。由是眾生,復著空見。無著菩薩位登初地,證法光定,得大神通。事大慈尊,請說此論。*3

初期大乘佛學以「緣起無自性空」,徹底否定了一切事物的存在性與真實性,致使佛教的空義哲學,獲得了究竟的闡揚。但龍樹提婆以後,無人繼承,遂使究竟空義陷入虛無主義之陷阱中*4,唯識學派於是應機興起,改以「假有」導正「偏空」,重豎正法旗幟。因此可以說,唯識思想的產生,是因為「由是眾生復著空見」(如上所引)而起的;如果當時龍樹提婆之後,門人輩出,時人對於空義的解讀,仍然遵循著龍樹的思惟路線,沒有陷入「偏空」泥沼,也許印度佛教史上,就不一定留有唯識學派興起的空間了。因此,為了修正那一時代人們對於空性的錯誤理解,也為了謹記中觀哲學陷入的危機,唯識學派放棄了「直顯空義」的立場,替以「間接詮釋」的方式來建立自己以「識」為核心的教學體系。

「識」乃眾生之識,是眾生生活當中最重要的一股作用,也是影響眾生生死的一股最直接的力量。唯識學家們藉由甚深禪定對「識」進行了深刻的洞察與掌握,又巧妙地將「識」結合於「假有」的框架下,解決了「識」被誤為「實有」的可能,繼而穩當的依此「假有」之「識」切入,引領眾生如何從自己生活中最熟悉的「識」出發,經由理性反省與戒定慧之修持,溫和走入空性殿堂,成就殊途同往的終極歸趣。因此,唯識學派在印度中期大乘佛學的出現,不應該只是認定它出現在龍樹空義之後,因為提倡「有」,就被片面解讀成是一個和般若系統相對立的學派。

從印度大乘佛教之思潮走向即可得知,唯識學派其實充分承襲了般若空性的思想,在彌補中觀「直顯空義」的缺失下,又更圓融細緻的建構了新的空性理論。這個理論所展現出來的特質,可說是扣緊人間的,深入生活的,同時又是貼近人性的。因為彌補了中觀「直顯空義」所忽略的對「假有」的說明,所以扣緊人間;因為所建構的「識」,來自於生活當下的觀察,所以深入生活;因為「識」的啟建,穩當解釋了眾生煩惱的根本與解脫的可能,所以貼近人性。而如是具有人間性、生活性與貼近眾生性的學說的成立,必然源自於具有如是性格的祖師們的努力,才能於「偏空」瀰漫之際力挽狂瀾,導偏為正。

唯識思想的最初萌芽,應該追溯至部派佛教時期一群喜好瑜伽*5實踐之瑜伽禪師們,他們揚棄了當時重分析與論議的風氣,極力沉潛於禪定中對於心性的觀察與探索,企圖在輪迴主體莫衷一是的聲浪中*6,找到最穩當的解釋來解構生死迷團。因此可以說,瑜伽師們雖熱衷於禪定,但含帶著菩提心的禪定,與純粹追求自我解脫的禪定相比,旨趣是不同的。菩提心,是為了一切眾生的利益,而發起的一種取證無上菩提的誠摯意願與行持*7。大乘佛教的止觀法門當然也在這種心量的差異下,與二乘禪定區別了開來。於是這群部派佛教時期,依菩提心而專注禪修的瑜伽師們,經過初期大乘佛教的最後醞釀,終於在中期大乘建構了自己非常嚴密的思想體系,一種依菩提心而展現「從觀出教」特質的體系。因之可以說,瑜伽師們人間性格的養成與人間學說的建構,是從菩提心與禪觀訓練中淬取而出的。

然促使唯識學派能於印度中期大乘興起、發展乃至集大成者,除當時局勢所需之外,無著與世親二兄弟的努力,功不可沒。無著初學「說一切有部」,但「思惟空義不能得入。欲自殺身」*8,後師事彌勒,改學大乘空觀*9而大悟。無著於唯識學派最大的貢獻,乃造有《攝大乘論》,將之前尚未體系化的思想加以整理組織,奠定了唯識教理的基礎。世親對佛法的修學,亦如其兄,先學小乘,後轉大乘*10,更因為無著勸導「汝舌能善以毀謗大乘。汝若欲滅此罪。當善以解說大乘」*11,而奮力註解彌勒與無著之書,一面廣為弘傳,一面匯集成自己的中心思想。尤其,世親晚年造之《唯識三十頌》,更奠定了唯識學派在印度佛教思想史上的不朽地位。

關於無著與世親的文獻史料,《大正藏》第五十冊《史傳部》中記載極詳*12,然其中應該被強調的,是無著與世親咸皆「回小向大」的修學風格,因為這個風格適足以為唯識學派人間教說的成立,埋下伏筆。尤其,回小向大者,必是「心懷度眾慈悲願」之菩薩道行者,他們以「悲智雙運,福慧並修」的人格特質來孕育自己「不捨世間」的使命,所以能以自身修學之空義來維持和器世間「不一不異」的互動關係,顯示了大乘空義與小乘空義的不同,同時也在一定程度上肯定了世間法的價值。

本文以為,這種修學風格的建立,是影響無著與世親啟建「假有」學說的一大關鍵所在。當龍樹直顯空義,略過世法存在之相對意義時,無著與世親適時補上了「無自性空並不妨礙世法成立」的說明,使大乘佛教的空性理論在龍樹菩薩的基礎上,注入了「不捨世間」和「重視世間」的悲憫色彩。故唯識學派所謂的菩薩道實踐,就必須是在這樣的一個基礎上,才能開展完成的*13。換句話說,大乘菩薩的「悲」雖向來被突顯,但實際上以空性為基礎而昇華的悲,才是菩薩道所以能「難行能行,難忍能忍」的力量來源。以是之故,菩薩的悲與智才會是不二的,其修習「悲智雙運」的過程,才會是「般若」實踐的過程。唯識學派透過無著與世親「回小向大」之風格影響,所建構起來的教學系統,也因此充滿了「不捨世間」和「重視世間」的人文色彩。

中國佛教史上,位居八大宗派之一的唯識宗,在唐朝玄奘大師*14於印度遊歷十七年回國以後開始成形,時為太宗貞觀十九年(六四五)。玄奘大師在太宗與後來高宗的護持下,組織了龐大的譯經院,於十九年中譯出七十四部、一千三百五十卷經文,其中又以《成唯識論》十卷*15的雜糅譯出,奠定了唯識宗在中國佛教思想史的地位。玄奘門下,首推窺基,所謂的唯識宗,就是窺基依玄奘所說而確立的宗派。

玄奘大師矢志印度取經的動機,如同無著世親於西元四、五世紀面對的衝擊一樣,因為地論宗與攝論宗在論點上的分歧,尤其佛性的主張,各執己見,玄奘大師於是決定西行取經,以重新整合當時佛教界紛亂的局面。此外,玄奘對窺基的方便引度,亦如無著對世親「回小向大」的誘導般,因為玄奘大師的廣設方便,窺基才得以因「三車和尚」*16成就法器。這都讓我們欣賞到了唯識祖師們的人間性格,不僅僅只是心繫芸芸眾生而已,當正法為渾沌所掩時,其護持佛教,引以為己責的使命感,才是正法得以流傳至今的一個很重要的因素。同時,因應眾生根性所需,予以無限方便善巧,以啟引度教化之機,也是祖師大德們人間性格的風情展現。

(二) 唯識典籍的人文氣息

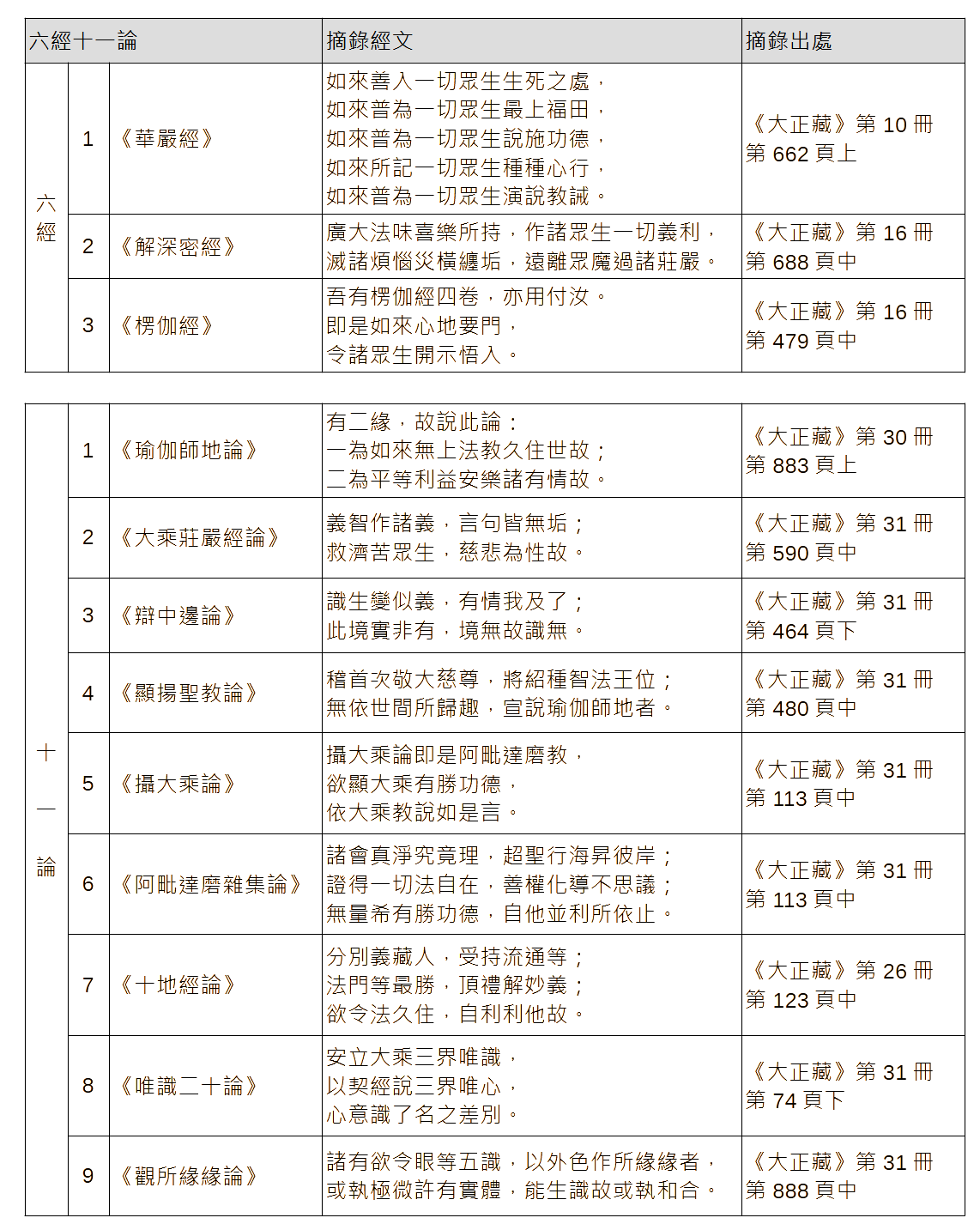

唯識學派主要依據的經論,有「六經十一論」;其中四部沒有傳譯,一部傳譯後即亡佚,故《大正藏》收錄者有十二部之多*17。本節主要檢索十二部經論之經序、歸敬頌、或造論緣起,作相關整理摘錄以後,列表如下:

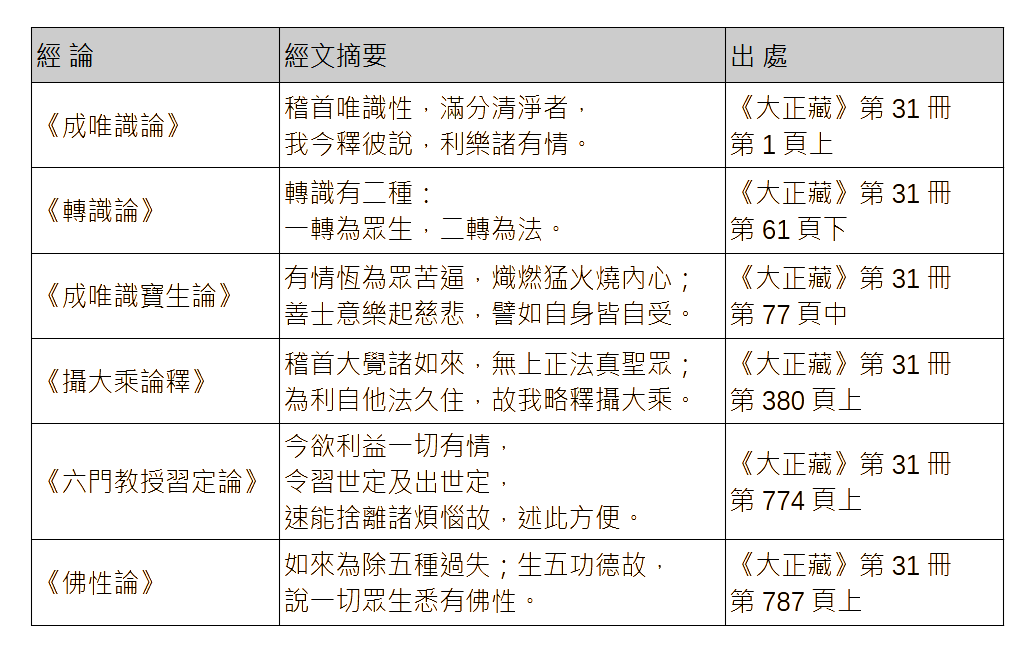

《大正藏‧瑜伽部類》尚有一些沒有列進「六經十一論」,但同樣是唯識典籍者,本文亦循相同方式予以檢索而列為表二如下:

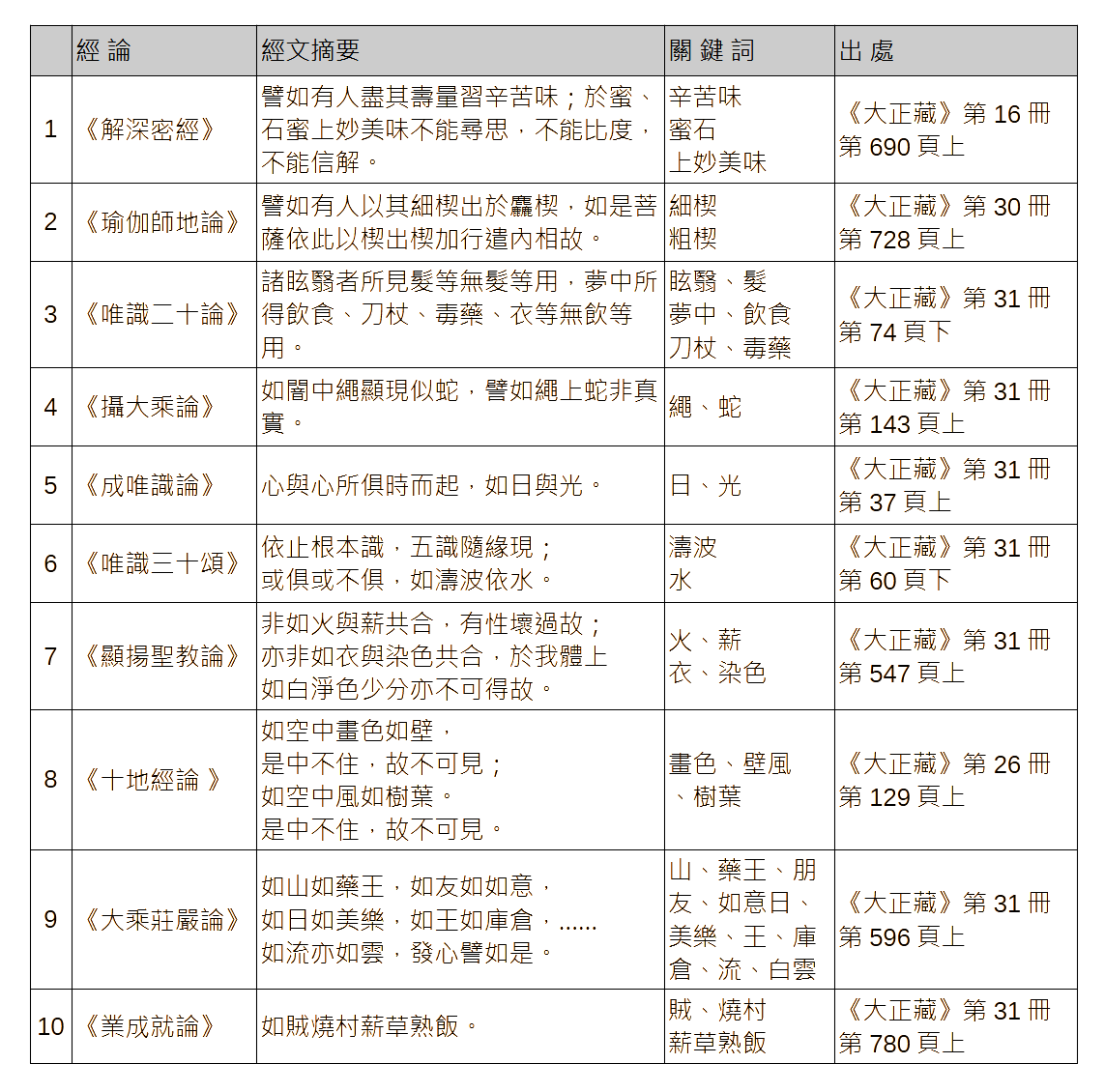

通常一部經之經序、歸敬頌、造論緣起,甚或六成就,最能看出該經論的起說之旨,或契入對象,故從以上表格之檢索與整理中,實可以看出:唯識學派所依之經論,主要都是針對人間眾生來說的,只不過側重的角度有所不同,有的強調利益安樂眾生,有的為了眾生能夠開示悟入,也有重在心意識的分析,或啟發眾生本具有之佛性……因為以眾生為主要說法的對象,故唯識諸經論中便出現了許多以生活為題材的譬喻。以下,亦依表格形式,列舉數則(見表三):

從以上「關鍵詞」的舉例,即可明顯看出:唯識學家們大量運用生活題材以說明其教理的思惟風格,這種風格若非受到「人間性格」的影響,又如何會以生活題材作為舉證之用呢?如果生活題材最讓眾生感到熟悉,和最能啟發眾生開示悟入的話,唯識學家們的視野自然落到了現前事物身上。是以,佛法一味相傳之「人間性」特質,於唯識學派諸經論典籍中同樣承續無失,說明了佛教究竟解脫的完成,從原始佛教到大乘佛教咸皆脈絡一致的指向眾生。如果沒有了眾生,就沒有了成佛的資糧;如果沒有了生活中的煩惱,就不需要再追求菩提與解脫。故佛教出現千百年來,不捨眾生之修道者,皆謂之「菩提薩埵」*18,菩提薩埵的三聚淨戒之一,即「饒益有情戒」*19,其欲報之諸項恩德中,始終都有「眾生恩」*20。

三、唯識教義的人間關懷

唯識學派的思想體系以「識」為核心,「識」是「了別」義,「了別」乃直指眾生日常生活之認識作用而言。唯識學家們建立「識」的主要企圖,是為了檢討眾生日常生活中,與認識相關之一切課題,因為眾生許多執著的產生,皆根源於此。其檢討路線,分三重進行:

第一重:反省眾生於現象界之千差萬別處,逕生計度與執實,故須破之以「三性」,使眾生「執著式」的認識,還歸回「緣起式」的認識。

第二重:檢討眾生六根對六塵引發之「種生現」理論,以便種子現行的當下,能夠重新解構其內容,選擇更好的回薰組合,藉以從「被動式」的受薰,轉為「主動式」的回薰。

第三重:檢討眾生自身之心識結構,於轉捨雜染中轉得清淨,使「雜染」的八識還歸回「清淨」的四智。

以上,三重檢討之次第,起自生活中的觀照,終至生死中的分析,故唯識學家們於眾生生活與生死之二大課題的關注,如是可證。

(一) 執著還歸緣起(第一重檢討)

關於眾生執著,諸經論之分析,極其豐富與細緻,唯識學派欲建立自宗之修證系統前,同樣不可避免的必須先去解構執著,才能使眾生依其體系,無住無著於生活,而無牽無掛於生死。其解構執著之說,即「三性」說。換句話說,「三性」存在的目的,是為了幫助眾生,於一切法之現象差別中,培養化繁為簡,依簡入樸,反璞歸真的能力,以便終結所有來自生活表層的動盪,繼而穿透表相,親證實相。三性即「遍計所執性」、「依他起性」與「圓成實性」。三性的最早提出,可見於《解深密經‧一切法相品》*21所云。

「三性」起說自「遍計所執性」,其中「計」乃計度分別義,「遍」則修飾「計」,明此計度與分別,是普遍存在於生活中的,任何時候都脫離不了的。故透過「遍」、「計」所形成的,覆蓋於生活一切事物上的執著,皆可謂之「遍計所執」。「遍計所執」的重要,雖如傳統佛學對「我執」的重視,但唯識學派於「我執」概念中,又賦予「遍」、「計」二字,以突顯「我執」障礙眾生的程度,強調是遍滿身心的,而非局部或一時的。但若依緣起角度予以解構,則會發現「遍計所執」之體,其實結構極薄,力道極鬆。如眼翳所見幻相,若「翳」只存於有疾者眼中,則「遍計所執」亦唯存於有執者心中;而無翳無執者所見之器世間卻仍然如是生如是滅,如是緣生無盡與重重無礙。故「緣起無自性」的說明,對於眾生去除「遍計所執」來說是很重要的一個對比,「緣起無自性」於唯識學派,謂之「依他起性」。

「依他起」強調的是「他」的作用,「他」則泛指種種因緣條件的組合,故「依他起性」之旨,乃為說明眾生賴以生存之器世間,咸為眾緣和合所生,眾緣如果不和合,無一法能成立。故眾生日用所需,日常所見,雖一切現成,但在聖者眼中,一切現成者,無一不是重重無盡緣起所生,只有穿越「遍計所執」的表相,深度透視到緣起的相依相待時,人才能以廣闊的視野,包容異生而同體共生。此同體共生之實相慧,即謂之「圓成實性」。

圓、成、實皆為形容最高智慧而設的,三者之間的關係又以「成」為核心。「成」乃「成就」義。「圓」則修飾「成」,表此「成就」極為圓滿與究竟。「實」則補充「成」,說明此極為圓滿的成就是真實不虛的,毫無戲論之瑕的。那麼「圓成實」所成就的又是什麼呢?唯識學派認為要親證唯識之理,須靠戒定慧去實踐,初依戒的力量使我法二執減輕,後循定與慧的力量使我法二執消融,消融至極,當然就成就了。故「圓成實」是唯識學派對唯識觀成就者在境界上的一種說明。

「三性」的建立,不僅提供了眾生一個可以對生活當下各種現象,進行自我分析以便自我安頓的操作途徑而已,還為「三性」之間的關係作了相當巧妙的處理,使人在自我分析的同時,既不棄於「遍計所執」一邊,亦不執於「圓成實」一邊,而能中道行於「依他起」中,繼而融攝生活當下存在於不同角度中的對立與衝突。「三性」之間的關係,說為「不一不異」,從分別界定的角度來說,三法當然「不一」,但三者卻可以同時在同一件事情上去說明*22,故說「不異」。

唯識經論咸以「蛇、繩、麻」為喻*23,引導眾生於器世間中,首應觀察現象與本質之間,到底何者為有?何者為無?確認有的,當精進以對;明明無的,妄加執著則徒勞無益。故若能如是理性思惟,即能「百花叢裡過,片葉不沾身」。遂先以「蛇、繩、麻」為喻,喻蛇之有,如「遍計所執」,為妄心而有;繩之發現,循「依他起」,為因緣聚合而假有;麻之存在,則如「圓成實」,真實於蛇繩之後,宛然不失。故繩之重要,在於蛇的消失必須通過繩的確認才能成立。而麻的重要,則在於消除蛇的恐懼以後,作為眾生究竟安住之所依。故「依他起」的建立,即為說明「遍計執」,「圓成實」的建立,則為顯示「依他起」。

因此,「不一不異」所要強調的是在當下那一念中,「遍計執」與「圓成實」可隨念生滅、隨念呈現的唯識觀。尤其,不論「遍計執」或「圓成實」,都得回到「依他起」的生活中去進行反省,才能切入唯識學派第一重反省當中。因此,生活處處,皆是「遍計執」,「遍計執」中,皆有「圓成實」,人們究竟選擇生活於「遍計執」或「圓成實」中?就看自己平日心識淨化的程度如何,才能決定。而所謂執著還歸緣起的認識,即是從「遍計所執」還原回到「依他起」的意思,而不管是「遍計執」的反省,或「依他起」的還原,都是針對現前當下來說的。故重視生活當下的自我努力與自我超越,同時強調修道與解脫,非於山林水邊蘭若處得,而是在生活轉念處,隨轉隨處得的生活哲學,是唯識學派起說自生活,至為「人間味」的體現。

(二) 被動還歸主動(第二重檢討)

唯識學派第一重反省的目的,旨在抽回眾生對器世間*24的過度關注:過度關注的結果,除於生滅心中執著生滅法外,徒增疲憊勞累,別無解脫可得。故抽回對現象界之過度關注,是為了減少「遍計執」超乎程度的蔓延,以便有效進行第二重反省。第二重反省的目的,主要是在第一重的基礎上,進一步觀察自己根塵相觸後,習氣種子現行與回薰之途徑如何?然後藉現前第六識重新整合習氣種子的內在結構。

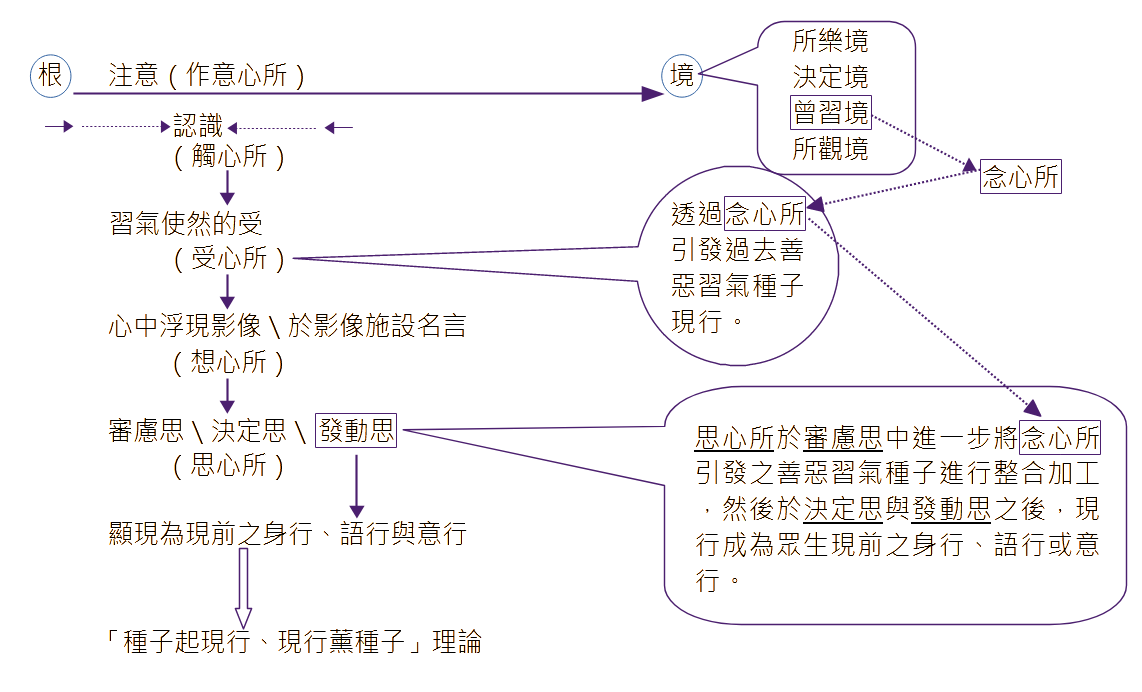

關於第二重反省,唯識學派最直接的說明,即《大乘百法明門論》「五遍行」與「五別境」之配合運作*25。「五遍行」(作意、觸、受、想、思)實眾生根塵相觸生識以後,意念逐步發展為身行、語行、意行的過程。「五別境」(欲、勝解、念、定、慧)則是唯識學派分析外境性質以後,歸納整理出之與其相應的心所群*26。二者分工合作的模式,如圖一操作所示:

「五遍行」始於「作意心所」對境界的注意,故當外境引起眼耳鼻舌身注意時,此境或為所樂境、決定境、曾習境、或所觀境*27,故「五遍行」與「五別境」的分工合作,可說在「作意心所」注意境界時,即已開始。為方便說明上圖之流程,假設現前「作意心所」注意的,是一「曾習境」,故眼根等攀緣「曾習境」產生認識以後,「受心所」隨即現行,產生感受,然此感受純為過去習氣種子的現行,尚待「想心所」與「思心所」加工,才能成為我們日常生活中的身行、語行與意行。

但此習氣之「受」,如何能從八識田中,躍升至意識層面,領納為「受」呢?因為眼根等認識的是「曾習境」,與「曾習境」相應的是「念心所」,故可推知是由「念心所」夾帶起了八識田中善惡習氣種子至意識層面的現行(如圖一中虛線所示)。習氣種子如是善,此受即是善,習氣種子如是惡,此受即成惡。但此善惡最終是否能夠如其原貌的顯現成為現在的行為?還要看「思心所」的發展才能決定。「思心所」中有審慮思、決定思與發動思,習氣種子之潛在結構有可能受到破壞而重新組合的唯一機會,是在「審慮思」階段。故佛教實修系統如戒定慧,企圖改變眾生思惟結構之切入點,皆集中在「審慮思」階段。

「審慮思」審慮的時間,強調是在眾生食衣住行與行住坐臥的當下,認為「當下」才有審慮存在的作用性與必要性。即便是唯識學派極其強調的「轉識成智」,其中「識」之淨化與雜染,同樣也必須是在現前當下,才能發揮其影響。故對於「當下」這種時機上的把握,在唯識學派的教學中極被強調。也因此,唯識的「識」所重視的,是當下的「識」,而不是過去和未來的「識」,乃至於「五重唯識觀」所要「唯」的,也都是現前當下的這個「識」。離開了現前當下,要談認識過程的檢討,或「轉識成智」的運作,都如龜毛兔角,虛幻不可得。

故「思心所」之「審慮思」,在很大程度上決定了我們想要表現於外的,是一種什麼樣的言行舉止,或許這個表現於外的言行舉止,和我們內心最早現起的想法不同(即「受心所」),故「審慮思」在審慮的過程當中,其他善惡心所就有可能相繼現行,共同來商量決定或修飾補充,以便最後現行出來的言行舉止,能令自己滿意。因此,決定我們善惡行為的,雖然是善心所和煩惱心所,但善心所和煩惱心所在「作意」與「觸」的階段,還不會出來現行,而是到了「受心所」以後,才會藉由「五別境」中的某一類心所引發出來,這就要看前五根觸對的是哪一種性質的境*28,才能夠決定是五別境中的哪一類心所出來引發善惡習氣種子的現行。

同時,習氣種子在「審慮思」中經過或正面或負面的改造以後,再經由「決定思」的最後確認,一股新的習氣業力已然成形,待「發動思」現行成為我們現前的身行、語行與意行時,就會成就另一股新的習氣勢力回薰到我們的八識田中,等待下一次「作意心所」又有因緣注意到同類境時,才有可能出來現行。以上,即唯識教學體系之主架構「種子起現行、現行薰種子」的主要內容。可以說,眾生現前情緒、觀念、想法與行為的分析,都可以在這個主架構中掌握基本的來龍去脈,故唯識學派建立第二重反省的目的,就是要透過以上主架構的建立,培養眾生在「思心所」的「審慮思」當中,對自己的情緒、觀念與行為建立自我主動透視、警惕與管理的能力,以便從過去被動接受習氣薰習的消極狀態,轉而成為主動改變回薰的積極狀態。

(三) 雜染還歸清淨(第三重檢討)

第三重檢討,主要依八識進行;識分八類說明,是唯識學派破眾生執著的一大特色。對一般眾生來說,「心」的概念往往通過實體性的方式被解讀,但依佛智去分析,則不論身或心都在剎那之間迅速生滅變化,人於其中,實無法真正把握住永恆,也無法感受到完全的自在。不論身或心都是由許多元素所構成的,其中並無一獨立不變的實體存在。因此,所謂的心,只可說是八種不同功能的分工合作而已。

八識當中,和眾生生活直接接觸者,非前五識莫屬。前五識唯一的作用,就是提供生活各項訊息給第六識,使第六識於分別與我執的作用中,引發習氣種子現行,同時支配命令前五識在善惡揀擇中造作諸業。故前五識認識的特點,可以說只是一種單純的、明了境界的功能而已,即便生活中造作諸業是由前五識實際執行,但沒有第六識分別力的驅使,前五識即失去了造作的能力。故八識中前五識比較不被討論,就修道意義而言,前五識也不具有很重要的影響。但有一點必須要知道的是,生活中看似前五識最與我們相關,實則背後的第六識、第七識與第八識更與我們息息相關,故眾生草率的認知方式與片面的解讀模式,必定需要檢討。

第六識認識的特點,主要是分別;亦即將前五識攀緣回識體的資訊,加以判斷、分別,然後決定由哪一類心所出來現行及詮釋外境。由於第六識相應的心所最多*29,故製造情緒、組織思想、建構行為等之主導性最強,尤其欲界、色界、無色界,隨其心念所至,皆暢行無礙。第六識之所以如此豎窮三際、橫遍十方,是因為第七識執持「我」的概念在幕後出主意,同時又有八識田中無數類的習氣種子做為後盾,當然就能隨性隨習的進行計較與分別。故就第六識與第七識的關係來說,第六識其實只是一種分別的用而已,其體在第七識執「我」的關鍵上。而第七識所執之「我」,又從第八識「見分」*30中來,故第六識的用,實則聚集了第七識與第八識之力,成為眾生煩惱與否或解脫與否的關鍵所在。

至於第七識的我執,被稱為是一種根本性的執著,亦即是與根本煩惱我痴、我見、我愛、我慢相應的一種執著。執著身體是「我」,心靈也是「我」,雖然身體腐壞了,可以不覺得那「我」,前一念滅了,也可以不覺得那是「我」,但潛意識中,眾生還是很自然的會覺得有一個「我」存在。唯識學派說,這個「我」的錯覺,源自於第七識對第八識的非量,而後普遍滲透至第六識與前五識中,成為生命輪迴的根本核心。於是可知,唯識學派依八識起說生死時,重心實置於第七識,而非第八識。第八識雖以收藏萬有種子與異熟果報之體,居於唯識學派教說的核心位置,但令眾生於生死中執迷不悟者,卻是第七識我執之害,故《八識規矩頌》才會說第七識是「帶質有覆通情本」*31。因此,唯識學派轉識成智的對象,其實是針對第七識來說的,但因為第七識行相微細,作用隱晦,只好退而求其次,轉從其用之第六識下手,再輾轉勝進,故轉識成智的順序,才謂「六七因中轉,五八果上轉」*32。

考以《八識規矩頌》關於轉識成智的說明,就第六識頌之「發起初心歡喜地」、「遠行地後純無漏」及第七識頌之「極喜初心平等性,無功用行我恆摧」*33來分析,第六識與第七識的轉識成智咸於菩薩初地時開始,而共同於八地不動地時完成。故轉識成智看似是由第六識下手,實則在第六識淨化之際,第七識同時清淨。故此二識,一曰「分別之用」,一曰「分別之體」,體、用雖有別,但差別中卻密切相依,染淨同時。而第八識轉識成智的完成,便是在第六識與第七識轉捨最後一分雜染──即八地不動地以後才成就的。八地以後,清淨的第八識最後要作的,是在「金剛道後」(即「等覺菩薩」位時),轉捨業報異熟的作用,轉得「大圓鏡智」之名。而前五識的淨化,就在「六七因中轉」與第八識捨盡「賴耶」與「異熟」之名後,如水到渠成般自然成就。

以上,即唯識學派第三重反省的主要說明。縱覽其認知過程中的三重檢討,可知第一重檢討,主要側重在分析外境,雖然「三性」的操作並不局限於此*34,但依三性模式整理現象界之千差萬別,對眾生而言,實不失為一明確扼要又操作簡易的法則,故在三重檢討的軸線中,置「三性」於第一重的主要用意,即在於此。第二重檢討,相對來說,已經抽離了第一重對外境的分析,而較多的側重於內心的觀察,故直接以《大乘百法明門論》的主架構說明,即可藉「心所」生滅之便,處理習氣種子與現前第六識之間的合作關係,這對於認識過程的檢討來說,頗有推波助瀾之效。第三重檢討相較於第二重來說,又更細緻地扣緊在心識本身的活動上來談,故三重檢討之間的關係,可說是依「三性」入,依「百法」觀,依「八識」轉,而「觀百法」與「轉八識」皆屬「依他起性」,「依他起性」乃「遍計執」通往「圓成實」的唯一途徑,故第二重與第三重檢討,實可謂置於第一重架構下進行的。

結論

《增一阿含經》云:

佛世尊皆出人間,非由天而得也。*35

佛陀自己出生於人間、修行於人間,成道度化亦於人間,這些無疑都給了世間眾生至為親切的鼓舞,甚至證明了只要透過如是的實踐過程,就能同樣達到如是圓滿的境地。後出的大乘經典在如是「人情味」極濃的教化基礎上,作了更為細緻的延伸與補充。唯識學派自然也傳承了佛陀「人情味」的教化風格,建立了屬於自己極為獨特,卻又極為有情的學說體系。

當這個體系於西元四、五世紀遇上「偏空」末流之際,就註定了它必須以「假有」之說重回人間,去處理眾生生活層面與生死層面必須面對的問題。而這個能夠貫穿生活與生死,作為煩惱與解脫依據的根本關鍵,即眾生日夜常相伴隨的「識」;依此「識」,唯識學派展開了自己對佛陀人間本懷的另類詮釋。

「識」乃直指自己當下的那一念「心」。此「心」自原始佛教以降,雖歷經了多元化與區域化的發展,卻依然循著「三法印」的基本框架,持續建構著不同時期適合不同眾生根性的實修系統。可以說,如果從佛教的教義中,剔除掉「心」這個範疇以後,佛教的內容也就所剩無幾了*36。唯識學派作為印度中期大乘的主流學派,自然延續了這個傳統,但卻又別有用意的脫離了傳統純粹談「心之主體」的詮釋方式,代之以「識」。此「識」,不只意味著認識作用的主體本身,還包括了客觀世界所有之認識對象,都不過是「識」所顯現出來的作用而已。這種理論的建構,不僅將傳統詮釋法置於一定的地位,更氣勢磅礡地將外境囊括至此一念心中,形成唯識學派特有之「賴耶緣起」理論。尤其在「賴耶緣起」中,根身與器世間皆阿賴耶識所變現。故眾生之色身與生活之外境皆是心的一部分,皆不離心而能獨立存在。因此,人與自然的關係絕不是對立衝突的,而是同體共生的,這可以說是唯識學家們「人本立場」的極致體現。

至於唯識學派對眾生認識過程之三重反省,乃為嘗試建立一可供次第操作之模型而施設。在「三性」為主的框架下,第二重檢討的目的主要是針對心、境互動下情緒之生滅與轉換,進行分析與觀察,藉以將情緒的「遍計所執性」,還原回到情緒的「依他起性」。第三重的進行同樣是在第一重的框架下,以第二重為基礎,將八識的基本結構認知清楚以後,作轉識成智的努力。這一重的目的,一樣是為了解消眾生的「遍計所執性」,還原回到「依他起性」,只不過遍計與還原的對象,從情緒作用轉移到了認識作用的本身而已。因此,就三重的內在結構來說,雖分設三重,但第二重與第三重的進行,實運用第一重的概念作為分析基礎的。從這個角度來說,唯識學派對眾生認識過程之三重反省,可以「三性觀」稱之。

以上,不論是從歷史角度檢視唯識學派興起的時代契機,或從唯識祖師本身的人格特質與唯識經論典籍之造論緣起分析,都可以明確看出唯識學家們在那個時代對「正法住世」的強烈使命,這種使命透過唯識典籍所流露出來的,是一股和眾生並肩為伍的人間氣息和大量以生活題材為譬喻典故的人性化思惟。同時,從三重反省的操作模式中,可以看出唯識學派在眾生心性解脫上所作的努力。這種努力並不只是嘗試將佛法從「偏空」帶回人間而已,更重要的是在人間生活層面啟發眾生,學習如何自我觀察、自我分析,從而往心性深處開發那本自具足的智慧,來建立自己的生活淨土與生命淨土。對此,星雲大師所說之「佛說的,人要的,善美的,人做得到的」*37,可為唯識學派的總體風格下一最好註解。

(刊於二○○六年五月《普門學報》第三十三期)

【註解】

*1關於「人間」一詞的界定,時下或有以世俗、流俗或庸俗稱之。但其拉丁文字根saeculum,其實只有世代或年齡的意思,故「世俗」僅意味著「屬於那個世代」或「屬於那個年齡層」,而沒有任何褒貶鄙視的意圖。故世俗、流俗或庸俗之說,恐曲解了「世俗」一詞的本意。

*2見於《佛祖歷代通載》卷十五,《大正藏》第四十九冊,頁六一六中。

*3《大正藏》第三十冊,頁八八三下。

*4中觀學派對「有」的否定,並非單方面的否定一切事物的存在,而是要否定其被認為具有真實本體的錯誤見解。但儘管一切事物的本質確為「無自性空」,但一切事物在表現形式上,以「無自性空」加以否定的立場,實隱藏著「虛無主義」的隱憂。

*5瑜伽(Yoga),原為相應、結合的意思,後來引申為「結合身心」、「集中精神」,「止觀相應」之義。

*6部派佛教時期,對於輪迴主體的說明,各執己見,譬如上座部與說假部的「有分識」、化地部的「窮生死蘊」、犢子部的「非即蘊非離蘊」、經量部的「細意識」等,皆是各部各派對輪迴主體提出的說明。

*7如石法師編著譯解:《入菩薩行》,四川省宗教文化經濟交流服務中心印行,頁一○三。

*8《大正藏》第五十冊,頁一八八下。

*9無著曾經註解龍樹之《中論》而成《順中論》二卷,收錄於《大正藏》第三十冊(No.1565),由此亦可證明,無著唯識教說的思想背景之一,確有般若空的部分。

*10《婆藪槃豆法師傳》載,無著為度化世親,謊詐有疾,世親返回探望時,無著趁機為其解說大乘法要,令其心開意解,詳見《大正藏》第五十冊,頁一九○下。

*11同註*8,頁一九一上。

*12同註*8,頁一八八上─頁一九一上。

*13以上參考吳汝鈞之〈印度大乘佛教思想的特色〉一文,《中華佛學學報》第一期,一九八七年三月。

*14關於玄奘大師之詳細史料,可參考《大正藏》第五十冊,《史傳部‧大唐大慈恩寺三藏法師傳》,頁二二○下。

*15《成唯識論》乃玄奘大師雜糅印度十大論師對世親造之《唯識三十頌》之註釋而成。十論師中,玄奘又以護法系為正宗,護法即玄奘於那爛陀大學求學時的老師戒賢之師,故玄奘大師所傳的唯識思想,實以護法系為主。

*16《宋高僧傳》卷四有「聽我三事方誓出家。不斷情欲葷血過中食也。奘先以欲勾牽。後令入佛智。佯而肯焉。行駕累載前之所欲。故關輔語曰三車和尚」之記載,詳見《大正藏》第五十冊,頁七二五下。

*17未傳譯者,六經中包括《如來出現功德莊嚴經》、《阿毗達磨經》、《厚嚴經》,十一論中包括《分別瑜伽論》。傳譯後即亡佚的是十一論中的《集量論》。

*18如《菩薩善戒經》卷六所云之「云何名為菩提薩埵」一文,《大正藏》第三十冊,頁九九三下。

*19如《菩薩戒本疏》卷二所云之「云何菩薩饒益有情戒」一文,《大正藏》第四十冊,頁六七○中。

*20如《菩薩地持經》卷八所云之「菩薩有五事報眾生恩」一文,《大正藏》第三十冊,頁九三五下。

*21《大正藏》第十六冊,頁六九三上。

*22即當「依他起」解構「遍計所執」之當下,「圓成實」渾然體現。

*23如《攝大乘論》卷二,《大正藏》第三十一冊,頁一○五上、《瑜伽論記》第三十八卷,《大正藏》第四十二冊,頁七五八下、《唯識二十論述記》,《大正藏》第四十三冊,頁一○○八中等。

*24器世間之「器」,喻物質世界形如器物,雖能容受眾生,但可變可壞。故「器世間」於佛教教義中,多以「敗壞」來形容,「敗壞」乃生滅、無常、緣起變化、無自性義。

*25《大正藏》第三十一冊,頁八五五中。

*26與「所樂境」相應者為「欲心所」,與「決定境」相應者為「勝解心所」,曾習境為「念心所」,所觀境為「定」、「慧」二心所。相關分析,詳見《大乘百法明門論疏》卷一所說,《大正藏》第四十四冊,頁五五下。

*27此四類境即唯識學派對外境所作的歸納與分類,藉以對心所的現行,能作不同角度的切入與觀察,詳細分類,見註*26。

*28即註*26與註*27所分類之所樂境、決定境、曾習境或所觀境等。

*29前五識相應心所三十四個,第六識五十一個,第七識十八個,第八識五個。詳見《八識規矩補註》,《大正藏》第四十五冊,頁四六八上。

*30見,「照見」義,又做「能取分」,為認識之主體,即認識、照見相分之主體作用。

*31《八識規矩補註》卷一,《大正藏》第四十五冊,頁四七二下。

*32《六祖壇經》卷一,《大正藏》第四十八冊,頁三五六中。

*33《八識規矩補註》卷二,《大正藏》第四十五冊,頁四七三中。

*34在唯識學的修證系統中,即便是「五重唯識」觀法,一樣也是在「三性」的框架下進行,故「三性」規則的運用,實貫穿其境、行、果,而不僅止於分析外境而已。關於「五重唯識」,可參考《大乘法苑義林章》卷一,《大正藏》第四十五冊,頁二五八中。

*35《增一阿含經》卷二十六,《大正藏》第二冊,頁六九四上。

*36橫山紘一著、許洋主譯:《唯識思想入門》,東大圖書公司出版,二○○二年五月,頁三。

*37《普門學報》第一期,二○○一年一月。