亮度:

字級大小:

A-

A

A+

262 二、「人要的」定義──合乎人性人心需要

「人要的」指的是眾生在現實生活中的基本需求與渴望,包括平安、快樂、和諧與成功,這些都是人間生活所希望的。佛教教法強調慈悲、智慧與中道,幫助人們解決生活中的問題,並在現實世界中獲得幸福與平安。

大師回顧自己從幼年隨外婆接觸佛教的經歷時,提到:「佛教教義傳統的說法,連我自己都感覺活力不夠、生氣不足,都是一些老人家念佛了生死。但生死怎麼了法?為什麼人生都還沒有能解決,就要叫人去死?又如教人要斷煩惱,煩惱怎麼斷法?我們就講掃地吧,也需要有掃把、拖把,要有工具才能打掃。煩惱的魔軍、魔王,你要和他們戰鬥,你的武器、方法在哪裡?」*386因此,「人要的」是佛法應用於人間,滿足眾生需求的重要面向。必須合乎人情、人性的需要。

大師指出,過去佛教發展的問題與困難,主要在於忽略「人要的」層面。因此,他強調:「人間佛教不但要符合『佛說的』,而且要能順應『人要的』,能夠融入生活,合乎人情、人性的需要,才會被接受;能夠讓他接受,你才能融入他、引導他。這種人性的管理,是身為管理者應該重視的首要之務。」*387因此,佛說的可視為總說,而人要的、淨化的、善美的是其三個旨趣。以下將就「人要的」角度說明其定義。

(一)人要的:人間佛教的宗要

人間佛教如何因應與生活、生命息息相關的課題,而又能在人我應對、柴米油鹽的生活中解脫?2014年12月13日,在高雄佛光山寺舉行的「第二屆人間佛教座談會」上,星雲大師以〈人間佛教的宗要〉為與會的六十位專家學者及國際佛光會中華總會的二千位代表開示時,開宗明義指出:「人間佛教講得深奧一點,三藏十二部、戒定慧都是人間佛教;講得簡單一點,如我剛才所說的人間佛教四個宗要:第一、家國為尊;第二、生活合理;第三、人事因緣;第四、心意和樂。當然這四句話、十六個字,還不能把人間佛教全部說個究竟、說個周全。」*388

「宗要」從字面上解釋為「宗旨」和「要點」,是思想、學說或行動的核心理念和精要。其中,「宗」代表核心、主旨、根本,指某一理論的主要觀點;「要」則指重要、精要、不可或缺的部分。〈人間佛教的宗要〉融攝人間佛教的重要思想與實踐指導的精華要旨。

以下摘錄〈人間佛教的宗要〉重點:

1、家國為尊

人間佛教以「家國為尊」為基礎。每個人皆有家庭,佛教重視家庭和諧,倡導三好、四給、五和理念。五和中提到的自心和悅、家庭和順,意味著家庭中的每個人都有責任建設一個幸福美好的家。如果家庭裡沒有快樂,生命便失去意義。

同樣地,國家的強盛與人民的幸福安樂也以家庭與國家為依靠,所謂「不依國主佛法難立」,沒有國家,便難以立足於世界。因此,人間佛教重視家庭與國家,人間佛教教徒更不能不對家國負責任。在人間生活要以家庭、國家為依靠,所以人間佛教要以「家國為尊」,它重視的是「國」和「家」,家庭的團聚,國家的強盛。信仰人間佛教就要對家庭、對國家負責任。*389

「家國為尊」體現忠孝思想,倡導對國家盡忠、對家庭盡孝的價值觀。「家」是個人生活的基本單位,強調親情和家庭責任;「國」代表更大的集體,包含歸屬感和愛國之心;「為尊」表示應將家庭與國家放在最重要的位置,給予最高的尊重。一般認為出家是「割愛辭親」,遠離塵世,但大師提出「家國為尊」,旨在說明人間佛教無論出家與否,都應以家庭與國家的福祉為重,懷有忠誠、責任與奉獻的精神。

2、生活合理

人間佛教強調人間生活合理。「人間佛教重視生活,中國佛教四大菩薩──觀音、文殊、地藏、普賢,分別代表悲、智、願、行的精神,這就是人間的精神」。例如,大悲觀世音菩薩以慈悲為眾生服務;大智文殊菩薩以智慧引導眾生走出迷途;大願地藏王菩薩以願力使佛法深入家庭與世界;大行普賢菩薩以實踐隨順眾生,行難行之行。悲、智、願、行,正是人間精神的體現。人在世間不離生活,但物質生活要合理,生活穿吃不浪費,溫飽就好;此外,經濟、感情、群我關係都要合理,一個人能自我約束,守律守紀,與人和睦相處,遵守五常、五戒,不論身處家庭、社會、國家,都能自由。有三好、四給、五和、六度的理念,就會有合理的生活態度。*390

合理生活的核心在於自律與惜福。日常中,不浪費、不揮霍,滿足基本需求即可。感恩社會資源,養成珍惜與節制的習慣。佛教的五戒與儒家的四維、八德乃至五常,教導我們尊重他人的生命、財產與名譽,學會自我約束,營造和諧的家庭與社會。透過慈悲、智慧、願力與實踐,讓日常生活簡樸有序,充滿和諧與感恩,展現佛法在人間的價值。

3、人事因緣

佛陀在菩提樹下夜睹明星開悟,證果成道,深刻了悟因緣法,所謂「緣起緣滅」、「諸法因緣生,諸法因緣滅」。因緣就是人與人、人與事、人與物之間的相互關係。世間萬物東西無法脫離因緣而存在,彼此相互依存。佛教強調廣結善緣,認為「未成佛道,先結人緣」。結緣就是和他人建立融洽的關係和良好的溝通。*391因緣觀揭示一切事物相互依存的真理。佛陀指出,衣食住行依賴社會分工,學習成長依賴教育傳播,生活的每一面都離不開因緣的相互作用。

大師進一步闡釋因緣中的「空」與「有」的辯證關係。「空」與「有」如同手心與手背,密不可分。「空」體現萬物無常與無自性,而「有」則展現因緣密不可分的具體存在。透過「有」去認識「空」,從「空」中體悟「有」,這種辯證智慧啟發人以平等心看待萬事萬物,深刻理解因緣的意義。並體解因緣不僅是一種理論,也是一種實踐。

4、心意和樂

「心意和樂」是人間佛教的第四個宗要。我們生活於世間,不是為了痛苦、鬥爭或煩惱而來,而是為了追求平安、幸福與喜悅的生命體驗。生活中,人們希望免於恐懼,不受壓迫與欺凌,並能感受到安全與內心的平靜與愉悅。如上所說,講苦是通過苦而獲得快樂、未來;因為懂得無常,而知道努力改善自我。*392

大師進一步指出,正確認識苦的價值是達成喜悅人生的關鍵。「苦」不是挫折或負擔,而是一種成長的動力與養份;「無常」則蘊含改變的希望與未來的可能性。懂得無常的智慧,能促使人努力提升自己,超越當前的困境,最終獲得內心的和諧與人生的圓滿。

綜上所述,人間佛教以現實生活為基礎,致力於實現和諧與幸福的目標,並以「家國為尊、生活合理、人事因緣、心意和樂」為其四大宗要:

家國為尊,展現人間佛教對社會與家庭的深度關懷,是一個積極參與社會的佛教;

生活合理,體現佛教與日常生活緊密結合,是人生的佛教;

人事因緣,揭示佛教智慧,強調因緣觀的實踐價值;

心意和樂,帶領人們追求內在的超越與平靜,是一個能安頓心靈的佛教。

通過實踐這四大宗要,人間佛教培養出具有健全人格的菩薩行者,成為助己助人的圓滿生命典範。

(二)人要的:實用性的佛教

佛教教義的認知與理解,直接影響修行與實踐。然而,傳統佛教在詮釋上往往過於否定現實人生中的名利、財富與情感追求,並以消極的方式詮釋佛法的義理。對於追求成功、平安與幸福的大眾而言,這樣的解釋無形中拉大了佛教與現實社會的距離,進一步導致佛教被邊緣化。

大師秉持「以人為本」的理念,主張弘法要重視「實用」。他表示:「講述佛法時,要讓大眾聽得懂;書寫文章時,要讓大眾能體會;興建道場時,要讓大眾用得上;舉辦活動時,要讓大家能參與;開辦法會時,要讓大家能法喜;海外弘法時,也總是會提供語文翻譯,我隨時隨地顧及大眾的需要,因為實用的佛教,才是人們所需的佛教。」*393大師援引《毗尼母經》中佛陀的教誨:「我法中不貴浮華之言語,雖質樸不失其義,令人受解為要。」*394這表明佛陀傳播教法時,不重華麗辭藻,而是以務實質樸的方式,讓人容易理解與接受。

然而,傳統佛教在傳播過程中卻面臨諸多挑戰:一來經典多以文言文書寫,不易讀懂;二來教義詮釋常陷入名相解釋名相,難以理解;三來消極負面的解說教義讓人敬而遠之,也致使佛法的傳播滯礙難行。大師認為,佛法的傳播要在「變與不變」中,自覺地依著緣起法則,以善巧方便的方式詮釋佛法,讓經典在當代「重生」,是每一位佛教弘揚者應深思的大課題。更期許有志之士能「為佛教重新做一次結集,正本清源,讓佛陀真正的教化,普現於人間」*395。

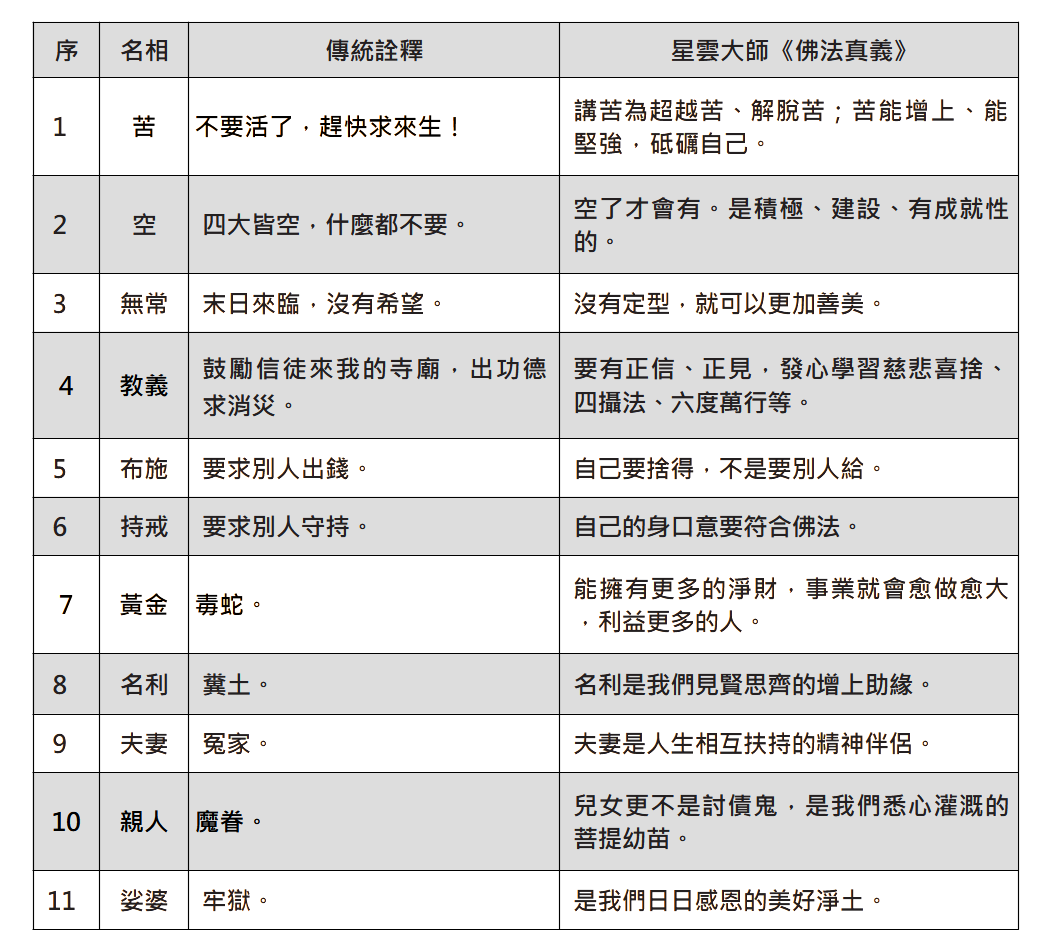

以下就傳統教義的詮釋與大師的《佛法真義》進行對比,深入探討其教義詮釋的現代性與實用性。

傳統佛教往往以消極、負面甚至帶有恐嚇意味的方式詮釋佛法,忽略佛法對現實人生的重要性與實用價值,導致佛教逐漸遠離人間生活。不僅阻礙佛教的發展,更影響眾生追求離苦得樂的契機。大師認為「糾偏顯正」是刻不容緩的任務,在推動人間佛教的過程中,應把握佛陀化世的六大精神特質:「人間性、生活性、利他性、喜樂性、普濟性、時代性。」*396

大師不斷的闡述出世與入世融合不二的思想,倡導在合理追求人生的物資需求的同時,注重精神層面的自我淨化與同體共生。物質與精神並重,建立佛教中道的理論與實踐思想。他強調:「今天我們倡導人間佛教,就是要把佛教還給它原來真實的面目:一個積極的佛教、超越的佛教、自我圓滿的佛教」。*397

在人間佛教的發展過程中,大師積極擴大人事的參與,發揮佛教教化人心、促進社會和諧的功能。例如:成立公益信託星雲大師教育基金、興辦五所大學、創立電視台、報紙、出版社、設立三好體育協會、中華古今人文協會,以及中華人間佛教聯合總會等機構,彰顯佛教理性的人文關懷。同時,大師致力於淡化佛教中的經懺化與鬼神化的神祕色彩,使佛教更貼近日常生活,成為人人皆可實踐的人間佛教。

在佛教教義的詮釋上,大師以「依義不依語,依法不依人,依智不依識,依了義不依不了義」為原則,隨著人、事、時、地、物的變化,讓經典智慧重新照亮人間。強調「佛法生活化,生活佛法化」的可行性與可操作性,主張佛法不僅存在於僧人、寺院或理論的層面,而應融入日常生活與工作中,隨時隨地都可實踐。

正如唐忠毛教授所言,大師的佛法詮釋呈現五大面向:「一、糾正傳統佛教的錯誤認知,恢復佛法的真精神。二、彰顯佛法的『人間性』關懷。三、以『中道』的立場,詮釋佛法積極陽光的面向。四、倡導勇於『當下承擔』的行動精神。五、重建現代人的精神信仰。」*398可以說,大師對現實需求的重視,以及推動佛法實用性的努力,打破佛法與世俗之間的藩籬,讓佛法成為指導人生的力量,幫助建立正知正見、深信因果、從自己做起,為人間生活帶來正面的希望與光明。大師的詮釋,為漢傳佛教注入源源活水,不僅讓佛法走入家家戶戶,也為未來人間佛教發展提供原則性的指導方向。

(三)人要的:重視此時此地此人

所謂「法久則生弊」,傳統佛教在長期的發展過程中,受政治、社會、風俗及人為等多重因素影響,逐漸產生出一些弊病,導致佛教與人生分離,具體表現在以下幾個方面:

脫離現實生活:傳統佛教過度強調彼岸的極樂世界,側重個體生命的解脫與精神超越,而忽略對現實生活的關注。這使得佛教與現實社會漸行漸遠,無法解決人們在生活中的問題,削弱了佛教的實踐意義。

過度依賴他力:傳統佛教傾向於神化佛菩薩,提倡通過誦經、念佛、祈福等方式依靠諸佛菩薩的保佑來解決問題,而忽略自力、自覺的佛性能源,不僅難以挖掘自我內在的智慧與潛能,還容易淪為迷信化的佛教。

談玄說妙:傳統佛教某些教義過於追求精神上的超凡脫俗,形成高深理論,只有少數人能理解,讓一般大眾望而怯步,限制了佛教的廣泛傳播與影響力。

儀式化與形式化:傳統佛教的實踐傾向於儀式化與形式化,將重心放在宗教儀式和表面的修行上,而忽略內在的精神修養與生活實踐的結合,讓佛教的核心價值難以真正融入信眾的生活。

與社會疏離:傳統佛教偏向隱居式修行,減少與社會的互動與連結,無法積極回應社會變遷與人類共同面臨的挑戰。

如果不正視以上這些問題,佛教將難以在理性、科學、文明的二十一世紀獲得普羅大眾的接納,甚至關乎其存亡。面對傳統佛教過度強調個人解脫、重視儀式與形式化,以及依賴他力而脫離現實生活與大眾需求的狀況,大師在推動人間佛教時,提出明確的應對之道。在繼承傳統的基礎上,既注重契理,保留傳統教義的精髓,又強調契機,聚焦此時、此地、此人的需求。大師倡導「佛法生活化,生活佛法化」,將佛法融入日常生活,讓佛教智慧以貼近人間的方式傳播,使人易於接受。

在此過程中,大師以「佛說的、人要的、淨化的、善美的」為原則,檢討傳統佛教在信仰中存在的問題,為現代人間佛教開創一條健康而正確的發展道路。

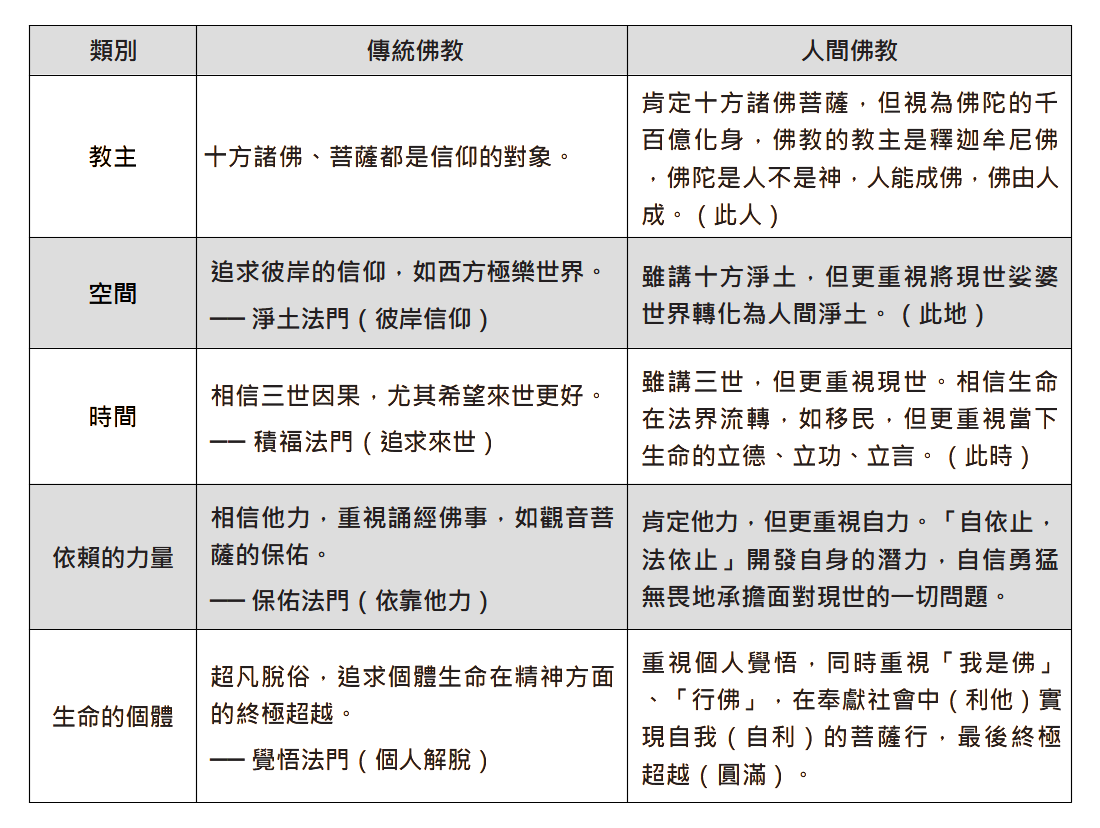

以下表格為「傳統佛教」和「人間佛教」的主要差異*399:

人間佛教一向主張去神化、去魅性,回到理性、緣起與因果的佛法內涵,關注現實人生,強調「自依止、法依止」的自我生命的承擔。大師在推動人間佛教時,雖強調回歸理性與自身實踐,但對於信心不足的眾生,也抱持同情的理解,以善巧方便引導,如《法華經》中的〈化城喻品〉與〈三車喻〉,皆為過渡性的方法,最終引領三乘歸於一乘,讓眾生自信「是心是佛」,體悟自性佛心並勇於承擔。

人間佛教以緣起中道為理論基石,推崇釋迦牟尼佛為導師與教主。佛陀是一位歷史上真實存在的覺者,透過務實的修行成就佛果,是追求真理者的典範。十方諸佛菩薩則被視為釋迦牟尼佛的化身。大師認為,西方極樂世界與十方國土皆為方便說,佛陀之教──人間佛教的使命在於建設人間淨土。

在時間上,大師聚焦於當下,認為無限的過去與未來終須回歸此刻的實踐。提倡以人為本,重視社會參與,秉持「先生活後生死,先度生後度死」的理念,強調立德、立功、立言,以跨越時空的方式延續慈悲與智慧,建立無量光、無量壽的生命觀。從緣起的角度出發,人間佛教認為「此有故彼有,此生故彼生;此無故彼無,此滅故彼滅」,由此倡導一切需從自身做起,自助而後人助,人助而後天助,重視自力開發與自我承擔,鼓勵人人「做己貴人」。

在人間佛教的生命觀中,大師主張「生命是個體的,但是這許多個體也是統一的,也是有關連的」。*400從菩提心的立場出發,以「我是佛」的自信和承擔,開發自性的慈悲與智慧,並積極參與社會服務,以期完成自度度他,自利利人的菩薩行。

人間佛教在繼承佛教優良傳統文化的同時,強調回歸佛陀利生本懷,「以法為中心」。改變傳統佛教過度依仗他力、寄望來世、追求彼岸淨土及偏重個人解脫的傾向,力求以此時、此地、此人為核心,專注於開發自我佛性能源,改善社會風氣,並建設人間淨土。

(四)人要的:與時俱進的積極性

在漫長的發展過程中,傳統佛教逐漸顯現出一些問題,限制了在現代社會的適應性與影響力:

首先,傳統佛教對苦、空、無常、無我的基本教義多以消極方式詮釋,忽略對現實生活積極面向的引導,致使教義難以貼近大眾需求,無法有效解決現代人的實際問題。

其次,傳統佛教奉行「佛已制戒,不能更改;佛未制戒,不能增加」的原則,導致戒律僵化,難以適應時代變遷,與現代社會格格不入。

再者,傳統修行側重於山林隱修,重視誦經、拜佛、打坐等個人修持,缺乏在日常生活中實踐佛法的引導,削弱了佛教與現代社會的連繫。

最後,傳統佛教主要依賴於法會、朝山、念佛等宗教儀式進行弘法,雖具有一定影響力,但過於單一的模式難以接引更多現代群眾。

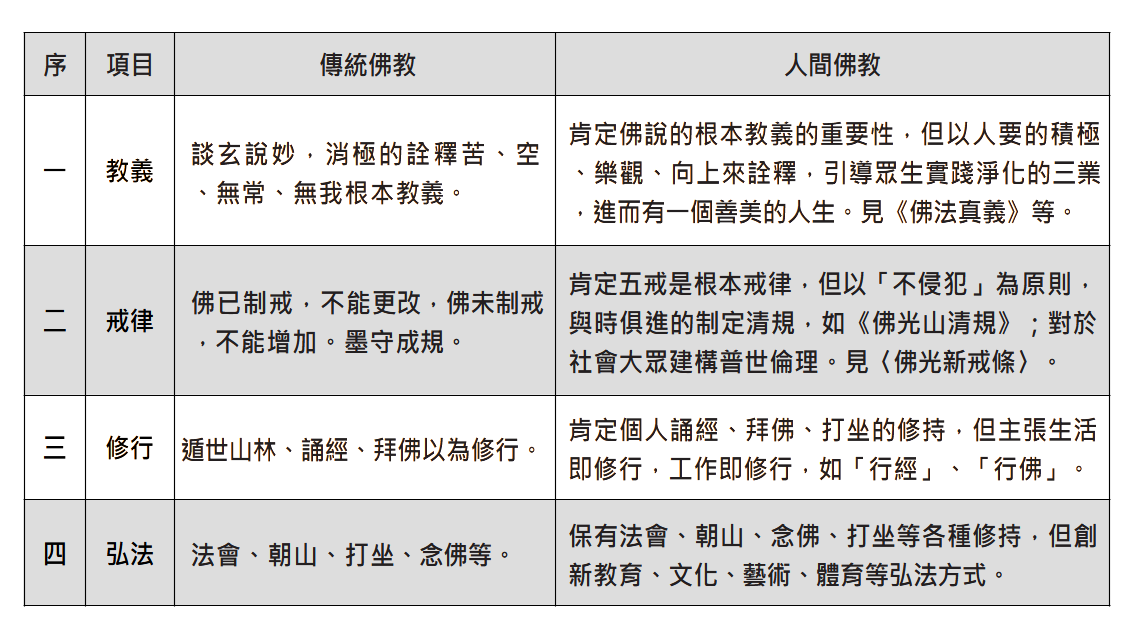

這些問題導致傳統佛教在教義、戒律、修行與弘法等層面逐漸與現代社會脫節,阻礙了佛教的發展。正如大師所言:「如果只顧自我盲修瞎練,不重視大眾的信仰、解脫,一個宗教離開了群眾的共同成就,這個宗教有什麼作用呢?」*401

大師在人間佛教的實踐中,繼承傳統佛教的優點,並結合現代需求,強調與時俱進的積極性。大師指出:「人間佛教是以戒定慧為本體、以緣起中道的真理為根本,以現代群眾需要安身立命的方法為依歸。」*402因此,人間佛教在教義詮釋、戒律規範、修行實踐與弘法方式上不僅具有現代化的適應力,更要展現其深厚的智慧與包容性。舉例如下:

人間佛教在弘法實踐中,將佛法與現實生活緊密結合,建立貼近人心、契合現代需求的修行方式與價值體系,推動佛教的現代化與普及化。在教義上,肯定佛陀根本教義的價值,並以積極、樂觀的角度重新詮釋「苦」、「空」、「無常」、「無我」的理念,使信眾能更深刻地理解佛法如何應用於日常生活。這種詮釋不僅能幫助信眾解脫煩惱,還能引導他們實踐三業清淨,改善生活品質與人際關係,實現現實生活與精神追求的和諧平衡。

在戒律層面,人間佛教以「不侵犯」為核心原則,制定《佛光山清規》與〈佛光新戒條〉,既堅守佛教五戒的根本精神,又順應時代發展,制定符合當代社會倫理需求的清規。這不僅使佛教的道德規範更具現代適應性,也為社會風氣的淨化與提升,注入新的動力。

在人生修行的理念上,人間佛教強調「生活即修行」、「工作即修行」的實踐觀,突破傳統修行局限。修行不僅限於誦經、拜佛、靜坐等形式,更應融入日常生活與工作實踐,讓佛法隨時隨地成為提升人生的智慧指引。

在弘法方式上,人間佛教保留傳統的法會、念佛等修持形式,同時開創性地將佛法融入教育、文化、藝術與體育等領域,極大地擴展了佛教的影響力與吸引力。這種多元化的弘法方式,特別適應年輕一代和多元文化社會的需求,拓展佛教弘法的能量。

綜上所述,大師以「人要的」為核心,強調佛法應回應人心與現實需求,融入大眾生活。因此,他提出人間佛教四大宗要:「家國為尊、生活合理、人事因緣、心意和樂」,以佛法引導人生,自在解脫。家國為尊,重視家庭與社會責任;生活合理,主張惜福愛物、道德修養;人事因緣,倡導廣結善緣,以因緣法則建設人生;心意和樂,淨化身心。

尤其,人間佛教重視「實用性」,推動佛法生活化,使其易懂、可用、能參與,真正惠及大眾。例如,大師將「苦」詮釋為成長的機會,「無常」為改變的契機,避免消極避世,使佛教成為日常智慧;並強調去神秘化與儀式化,回歸理性與人間關懷,使佛法更貼近人間需求。對於傳統佛教如脫離現實、依賴他力、談玄說妙等問題,人間佛教重視「此時、此地、此人」,倡導當下的實踐意義。透過各種佛化事業社會參與,讓佛教在關心個人修行的同時也能造福社會。大師在繼承佛陀本懷「示教利喜」的原則下,推動人間佛教,使其成為指引現代社會、關懷眾生的實踐法門。

人間佛教以積極、理性、現代化的方式重新詮釋佛法,強調佛法的實踐性與實用性,為現代生活注入智慧與希望,並致力於建設人間淨土。正如大師所言:「人間佛教乃普羅大眾所需要的佛教,人間佛教不一定只限於在寺院裡;家庭就是佛堂,社會就是寺廟。佛教在人間最大的功能,不能只是超度靈魂、往生善趣,更重要的是和樂社會、清明政治、善治經濟,並合禮法的處理人生各種事業,完成有意義、有價值的人生,才是符合佛陀教。」*403

大師推動人間佛教,重視人要的現實需求,創造充滿人文關懷的修行與生活方式。它不僅使佛教在現代社會中煥發新生,更通過實踐的行動,推動自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平的五和人生,邁向實現人間淨土的理想。

【附注】

*386 星雲大師:〈人間佛教宗要〉,收入《2014

人間佛教高峰論壇》,高雄:佛光文化,2015年 ,頁28。

*387 星雲大師:〈佛教的「梵唄音樂」管理學〉,《星雲大師全集20.佛教管理學2》(增訂版),頁196。

*388 同註386,頁24-54。

*389 星雲大師:〈人間佛教宗要〉,收入《2014

人間佛教高峰論壇》,頁 34-35。

*390 同註389,頁35-37。

*391 星雲大師:〈人間佛教宗要〉,收入《2014

人間佛教高峰論壇》,頁37-38。

*392 同註391,頁38。

*393 星雲大師:〈人間佛教的藍圖(下)〉,《人間佛教論文集》下冊,台北:香海文化,2008年,頁457。

*394 《大正藏》第24 冊,頁822上。

*395 星雲大師:〈自序〉,《佛法真義》,高雄:佛光文化,2018年,頁29。

*396 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第一章 總說》,頁36。

*397 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第三章 人間佛教的根本教義》,頁138。

*398 唐忠毛:〈當代人間佛教視域下的佛法再思考與再詮釋──星雲大師《佛法真義》讀後〉,《人間佛教學報.藝文》第20期,2019年3月,頁102。

*399 本表格參考西北大學李利安教授〈人間佛教神聖性〉一文。

*400 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.我對人間佛教的體認》,頁18。

*401 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.自序》,頁9。

*402 同註401。

*403 星雲大師:〈佛教與歷朝帝王關係之評議〉,轉引自滿義法師:《星雲模式的人間佛教》,頁37。