亮度:

字級大小:

A-

A

A+

280 三、「淨化的」定義──自覺與行佛

什麼是「淨化的」?淨化,是處於「自覺」狀態的一種動態修行的過程,經由自我反省與實踐,達成內外身心的和諧淨化。正如大師所言:「從自覺的教育中,加強自我淨化的建設。」*404通過聞思修「勤修戒定慧,息滅貪瞋癡」,減少煩惱,甚至不起煩惱。

修行需時時反觀自照,如《大乘起信論》一心開二門,在真如門和生滅門之間,啟動慈悲喜捨的真如門,將煩惱轉化為菩提。佛教中常談淨化三業,但重點在於反求諸己,而非要求他人。大師指出:「如果我們能夠時時自我反省,自我要求,就能產生自我淨化的力量了。」*405大師認為:「佛教的本意在淨化人心,除了消極的不做壞事,更要積極的去做好事,行三好,實踐四給,建設五和的圓滿人間。」*406「淨化的」不僅是避免不當行為,更要積極實踐

「三好」與「四給」,實現「五和」的人間社會。大師認為,淨化可從三個層面著手:個人,群眾以及國土。

(一)淨化個人身心

社會的組成的單位是「人」,建設人間淨土需從淨化人心開始。正如《心經》所言:「是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減。」大師指出,在空性來看這個世間原本是「不垢不淨」,但人心的貪瞋癡染汙了社會。他表示,人心中的「垃圾」如果不清理,就會成為今日社會的嚴重問題「世間最該淨化的就是人心,因為世間上最骯髒的就是人」。*407所謂「冷不怕,怕風;窮不怕,怕債;病不怕,怕痛;鬼不怕,怕人」*408,應徹底放下妄想、雜念與不當的企圖。若長期沉浸於妄想和雜念,或懷有不正當的企圖,不僅可能傷害他人、侵犯他人的權益,甚至還缺乏自我反省,終至累積無邊罪惡,難以自拔。孟子說:「吾日三省吾身。」自我省思與淨化,要去除一些不當的妄想、雜念,不好的企圖心。*409淨化人心從改變自身開始。

《維摩經》云:「若菩薩欲得淨土,當淨其心;隨其心淨,則佛土淨。」佛教的八萬四千法門皆為治心之法。例如,五停心觀:貪欲之苦,用不淨觀來對治;瞋恨之苦,用慈悲觀來對治;愚癡之苦,用因緣觀來對治;散亂之苦,用數息觀對治;業障之苦,用念佛觀對治等。透過這些修持,可逐漸遠離煩惱,開啟智慧,深入佛法實踐。佛教三藏十二部經的核心即在於「治心」。如經云:「佛說一切法,為治一切心。」大師認為,淨化人心是佛法的根本目的,並因應各種不同煩惱而有各種修行方法,人間佛教法門無量,以下僅例舉四點:

1、三好四給淨化人心

佛教的戒律可分為別戒與通戒,但整體上,戒律涵蓋身、口、意三業的修行。大師在《佛教叢書6.佛陀(1)》一書中提到,佛陀曾對弟子們說過:有三種戒,你一定要遵守。以後你祇須守身、口、意三門,謹防身口意的惡業,好好受持這三種戒便能解脫快樂。佛陀將眾多的戒歸為身口意三業,*410這也為大師推動「三好運動」提供理論支撐,「三好」的核心理念源自於佛教對身、口、意三業的修行與淨化,並由此衍生出具體的善行的實踐。1998年4月,大師於台北中正紀念堂的祈福法會上,與連戰副總統共同發起「三好運動」──做好事、說好話、存好心。這一運動迅速普及,從佛教徒擴展至整個社會。

所謂做好事,就是修身,淨化身業。把侵犯、傷害人的惡行,換成利益大眾的佛行,例如:不殺生、不偷盜、不邪淫、不為非作歹,而能做一些利益人的善行、懿行、利行,這就是做好事,也就是身行善事。

所謂說好話,就是修口,淨化口業。把瞋恨、嫉妒人的惡口,換成柔軟讚歎的佛口,不說妄語、不可兩舌、不講綺語、不能惡口。與人往來,要說慈悲的話、智慧的話、真誠的話,多說誠信、正直的話,可以為我們帶來好的人緣。

所謂存好心,就是修心,淨化我們的意念。把愚痴的邪心,轉換成慈悲智慧的佛心,例如:不要有疑心、嫉心、貪心、瞋心、惡心,而要懷著慈心、悲心、願心、善心、發心等,「照顧念頭」,念念是慈心,自然所遇的都是善緣。*411

「三好運動」不僅是行為、語言和心念的淨化,更是五戒十善的現代詮譯,讓現代人更容易理解佛法修行的內涵。這一運動深刻體現了佛教的重要教義──「諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意」。大師提出的「三好運動」強調,通過淨化身、口、意三業來修行,這不僅是人間佛教修行與弘法的重要實踐,也使佛教的修行理念能夠融入現代生活,並推動佛教與社會的深度結合,成為促進個人幸福與社會和諧的力量,是人間佛教現代化的實踐典範。

再者,大師提倡的「四給」精神,早在佛光山創建之初便已確立。這「四給」包括:給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便,成為佛光人的工作信條以及菩薩道修行、弘法與工作的依循。以下對此核心理念進行闡述:

一、給人信心:《華嚴經》云:「信為道源功德母,長養一切諸善根。」信心是力量的泉源,也是進步與發展的基礎。凡事具足信心,即使面臨巨大的困難,也能迎刃而解。例如,目犍連尊者本著「不捨一人」的慈悲,讓對人生已萬念俱灰的蓮華色女重建堅定信心,這份信心讓他出家修行,並迅速證得阿羅漢果,顯示出信心對修行與生命的重要作用。

二、給人歡喜:人間最寶貴的就是一顆「歡喜心」,諸佛菩薩當中,除了廣為人知的彌勒佛外,還有歡喜光佛、歡喜自在佛、歡喜王菩薩、歡喜念菩薩等皆以「歡喜」成就佛道。這表明,歡喜是修行的重要法門之一,亦是促進人際和諧與生命圓滿的途徑。

三、給人希望:阿彌陀佛的四十八願、藥師如來的十二大願,皆以給予眾生希望為核心。這些願力為眾生鋪設了通往淨土的道路,並莊嚴了佛國淨土。同時,普賢菩薩十大願、彌勒菩薩三大弘願也實踐給人希望的理念,從而成就無上菩提。

四、給人方便:歷代佛寺的公益設施,如碾坊、倉庫促進民生發展;宿坊、車坊便利商旅的往來;義學、譯經提升社會的文教;僧祇戶、寺庫穩定國家金融;病坊、當鋪照顧貧困需求等,無一不體現給人方便的精神。這些措施不僅解決了民眾的實際困難,也促進了國富民安,都具有莫大的貢獻。*412

表面上,「四給」是利他的實踐,但實質上亦是修行者自我淨化的過程。透過「四給」:

「給人信心」帶來內在的穩重與力量;

「給人歡喜」柔軟心性,遠離孤立與自我中心;

「給人希望」超越煩惱,淨化恐懼與焦慮,實現正定與正念;

「給人方便」增強應對挑戰的智慧,擺脫僵化與執著。

「四給」不僅是在幫助他人,也是對修行者自身慈悲與智慧的長養,透過三業行為的薰習作用,在付諸行動的同時,也增強自己的力量,健全自己的人格。

綜上所述,大師提出的「三好」(做好事、說好話、存好心)與「四給」(給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便),共同構成人間佛教的實踐原則。

「三好」注重身、口、意三業的淨化,是修己的基礎;「四給」則將這種淨化延展至利他的行動,是菩薩行的具體化。三好攝持四給,四給融會三好。做好事(身業淨化)提供方便與支持,說好話(口業淨化)傳遞信心與歡喜,存好心(意業淨化)播撒希望。透過這種內外結合的修行方式,將四無量心轉化為可操作的生活準則,是修己與利他融合的修行之道,為建設人間淨土與圓滿菩薩道提供智慧指引。

2、人間佛教治心十法淨化人心

人在世間,需處理的事物繁多,包括人事、親情、感情等,這些都是來自於我們內心的管理是否得當。因此,最重要的是管理自己的心。

心與思想是一個奇妙的系統,特別需要我們的關注和調整。思想是否正確?見解是否中道?看法是否合理?這些都需細心管理。若能觀照自己的思想並加以調整,人生將會有很大的幫助;若放任不管,便可能陷入煩惱與困境。心的管理,就像水溝,平常不去疏通、清理,就會積垃圾、長蚊蟲,對生活的環境帶來髒亂。同樣地,人心若不加以治理,麻煩就會滋生,困擾不斷。

事實上,人的一生,從身到心,從內到外,從家庭到社會國家,都離不開心的管理。「人心不同,各如其面。」心的管理雖困難,但佛教提供無量法門對治,只要勇敢面對煩惱,便能如蓮花出於淤泥而不染。

以下摘錄大師人間佛教「治心十法」的重點,以供參考:

一、認識自心,一心二門:修行的根本在於認識自心,心分為「心真如門」和「心生滅門」。真如心是清淨的佛性,生滅心則因外境變化而生起妄念。我們的行為由心主導,修行需淨化自心,才能遠離迷惑、走向正道。

二、用自覺對治無知:自覺是對治無知的法門,能幫助我們能認識自身的愚昧和妄想,並由此擺脫無明,掌控自身命運。《佛遺教經》強調「自依止、法依止」,修行者必須自覺、自律,才能真正成就。

三、用知足對治貪婪:知足能化解貪婪,佛教強調「知足常樂」。貪欲引發煩惱,而知足心則讓我們放下對外物的追逐。《八大人覺經》說「知足第一富」,知足能帶來內心的平和與安穩。

四、用慈悲對治瞋恚:慈悲能消除瞋恚,瞋恚如烈火,會燒毀善行。慈悲心則能化解人我間的衝突,帶來和諧。《佛遺教經》指出,瞋恚會破壞善法,慈悲能培養我們的善緣,達到內心的寧靜。

五、用律己對治欲望:欲望是煩惱之源,例如五戒能幫助我們對治欲望。持戒能約束行為,避免因欲望作祟而造業,律己是修行淨心的重要方法。

六、用謙虛對治傲慢:傲慢是修行的大障礙,會讓我們無法接受他人意見,阻礙成長。謙虛能對治傲慢,使我們更開放、更能接受學習,從而提升智慧和德行。

七、用喜捨對治慳吝:慳吝會封閉我們的心,阻斷與他人的連結。喜捨能化解慳吝,通過財施、法施、無畏施等布施行為,我們能廣結善緣,並積累福德。

八、用正念對治煩惱:正念能對治煩惱,四念住法門(觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我)能幫助我們超越執著,減少內心的煩惱,達到自在灑脫。

九、用願力對治習氣:習氣難以去除,但發願能幫助我們改變壞習氣。發願下定決心,可以讓我們在修行中不斷進步,逐步脫離煩惱和習氣的束縛。

十、用無我對治執著:無我觀是對治執著的根本,執著會給自我和外境帶來痛苦。通過無我智慧,我們能夠放下執著,面對順逆境皆能保持平靜,達到真正的解脫。*413

治心十法提供一套完整的內心對治煩惱方案,幫助修行者淨化心靈,最終達至解脫的境界。正如佛教所說:「百千法門,同歸方寸,河沙妙德,總在心源。」心淨,則國土淨。

3、佛光四句偈淨化人心

古德常用四句偈來表達經義,旨在幫助大眾在日常生活中實踐佛法,如七佛通戒偈、回向偈等,這些都是佛教徒耳熟能詳的經典偈頌。四句偈以其簡明易記的特性,如同中國詩歌般朗朗上口,深受喜愛。然而,隨著時代的改變,大眾需要一個融古匯今、與時俱進的四句偈,以便在現代生活中實踐佛法。因此,大師效法古德,擬定〈佛光人四句偈〉,以傳達佛法的精髓,即「慈悲喜捨遍法界,惜福結緣利人天,禪淨戒行平等忍,慚愧感恩大願心」。其內容重點摘錄如下︰

一、慈悲喜捨遍法界:《華嚴經》說:「忘失菩提心修諸善法,是名魔業。」佛法無量義,應以慈悲為本,若一切行事失去了慈悲,就是魔業。像觀世音菩薩之所以給人尊重、稱念、膜拜,就是因為觀世音菩薩有大慈大悲。學佛就是要學出歡喜心。你能帶給別人歡喜,自己也會獲得無比的歡喜。因此,應該樂於施與,無論是一句好話還是一段善緣,皆能帶給他人喜悅。

二、惜福結緣利人天︰積功累德的人在「福報銀行」的存款也會日漸增多。無論是修橋鋪路、救人苦難,甚至心存厚道、口中留德,都是積福的方法。說到結緣,世界上任何一個人都不能單獨存在,必須仰賴相互的法緣關係才能生存。廣結善緣的方法很多,包括語言上的鼓勵安慰、技術上的教導幫忙、知識上的傳授布施,乃至一個點頭、一抹微笑、一句問好、一瓣心香等等,都能增進彼此的緣分。

三、禪淨戒行平等忍︰現代修行者多參禪或念佛,當然也有不少人是禪淨共修。若能在日用中習禪修淨,兩者兼修,等於是有角的老虎,定慧等持增上,現世來生都必然獲得難以思議的功德。戒律為根本的修行,佛陀常提到男女平等、眾生平等、事理平等、生佛平等,就是要我們在生活中,能學習以平等心、忍耐力來面對人間的是非,在逆境中利益別人、成就自己,就是最大的修行。

四、慚愧感恩大願心︰人間最好的美德就是慚愧、感恩、願力。人有慚愧作為莊嚴之服,就能成聖成賢,也能懂得奮發圖強,力爭上游。感恩的人生最富有,你有感恩心,就是一個心靈富有的人;菩薩發心時時度化眾生,就是感謝國家恩、父母恩、朋友恩、眾生恩。所謂願力者,等於執行力、實踐力,諸佛菩薩都是以願力來成就功業;一切的諸佛聖賢,如果沒有發心立願,怎能成就佛道呢?

佛光人四句偈可說是合乎菩薩道的修持,內蘊六波羅蜜等一切佛法;如果我們能夠信受奉行,就能在自覺中走上成佛大道,最終得以圓滿佛果。*414

《佛光四句偈》展現菩薩道的修持內涵,涵攝六波羅蜜,為學佛者在日常生活中提供實踐佛法的指南,達到利己利他的效果。這四句偈對個人淨化具有深遠影響:透過慈悲喜捨,心量得以擴展,內心更加清明;惜福結緣提升福德,廣結善緣;禪淨戒行與平等忍耐,深化修持的內涵;慚愧感恩與大願心提升品格,促使身心和諧清淨。若能信受奉行此偈,便能於自覺中成就佛道,圓滿人生的智慧與慈悲。

4、共修淨化人心

共修,就是共同集會修持。*415佛光山的宗旨之一便是「以共修淨化人心」,旨在透過多樣化的活動來淨化社會與人心。大師認為,共修的內涵「不只是念佛、拜懺、誦經、禪坐、五戒、菩薩戒、短期出家等,應該包括佛學講座、讀書會、座談會,乃至各種大眾活動」。凡是有益於身心淨化作用的團體活動,都可稱為「共修」。*416

平時我們自修,個人容易有懈怠,如果今天忙碌,就不想修行了;今天疲倦了,休息一下,明天再來吧。如果是共修,像上早殿,人家都這麼早起來,我不能不去;今天念佛會那麼多人去參加,我怎麼可以不隨眾呢?所以有眾,就叫做共修,比較容易精進。

等於燒火,一根木柴火力有限,好多的木柴加在一起,熊熊的火光燃燒,火力就會不一樣,這就是自修、共修的不同。再例如手指頭,一根手指頭能拿多重?拿一雙筷子都拿不起來,不過兩根手指頭,甚至五根手指頭合起來,力量集中在一起,就能拿得起。

修行也不一定只是念佛、拜佛、打坐;你吃飯,不貪飯菜好吃,不嫌口味不好,不計較精粗,這就是平等乞食,就是修行。你見到人,不輕慢他,等於《法華經》裡提到的常不輕菩薩,常對人說:「我不敢輕視汝等,汝等皆當作佛。」這個舉心動念,就是修行。

所以行住坐臥、衣食住行,生活中的細節,只要你懂得,這都是修行;你不懂這個道理,就是在禪堂裡參禪,妄想紛飛;在佛堂裡念佛,雜念不斷,那也沒有用。當你在生活裡,能慈悲、平等的對待每一個人,能對世間心存感恩、報德,凡事朝好處想,就等於黑夜,慢慢的天亮了,這就是修行成功了。*417

如大師所言「行住坐臥、衣食住行,生活中的細節,只要你懂得,這都是修行」。修行不僅僅是口頭上的宣講,更不是消極地不看、不聽、不說,而是要落實於真正去實修與實行。例如:眼不亂看,並將逆境轉化為可以自我成長的助緣;耳不亂聽,把是非閒話轉成自我改進的良言;口不亂說,滿口都是讚美別人、激勵人心的善美好話。若能六根實修,才是人間的正道修行。*418

共修的形式並不限於傳統的佛教儀式,除了念佛、誦經、禪坐等,也可以是佛學講座、讀書會、座談會等能淨化身心的團體活動。從個人到團體,凝聚大家向善、向上的力量,是人間佛教「淨化人心、淨化社會」的重要方法。在共修中,感受到佛法的力量,並培養與眾結緣的能力,實現「未成佛道,先結人緣」的精神理念。所以,共修活動提供一個讓我們結緣世界上百千萬人的平台,正如大師所說:「人間佛教不怕大、不怕多、不怕有,不捨一法;在大眾中,能自我清淨,自我管理,自我教育。」

大師還強調,共修集會的意義在於:「在行儀上相互尊重,在思想裡共同圓通,在經濟上相互均衡,在社會裡和諧共有,在語言上讚美無諍,在心意上享受禪悅法喜。」佛陀當初組織教團共修,以「六和敬」為基礎,這也是我們今天人間佛教的主張。*419透過舉辦各種共修活動,作為一種接引的方便,同時也是在實踐佛法。每個人每天都有許多想法,如果沒有淨化的人生觀,一天到晚想入非非,心中、腦海裡都只想到一些不當的地方去,前途必定很難有正常的發展。*420

共修是淨化人心與參與社會的重要實踐之道。這是一種集體修行的智慧,通過團體的力量促進個人精進,並將修行融入日常生活中,促進人間佛教「大眾化」與「生活化」的發展,以集體修行的力量,促進人心的淨化與社會的和諧。

綜上所述,煩惱無盡,法門無量。淨化個人的身心方式,除了三好四給的菩薩行,人間佛教的治心十法、佛光四句偈以及共修淨化人心,還有許多應對眾生各種煩惱習氣的法門,大師的著作中也有豐富的探討。然而,不管是什麼法門,關鍵在於在平常生活中保持自覺,建立正確的行為模式,唯有如此,才能讓佛性慈悲喜捨不斷在生活中流露,產生自我淨化的能量,如大師所言:「人間佛教的修行道次第,做,就對了。」

(二)淨化社會大眾

在大師的人間佛教思想中,「眾」是一個核心概念。《般泥洹經》中提到:「吾亦恒在比丘眾中。」這句話說明佛陀始終與大眾同在,人間佛教的發展可以視為「大眾的佛教」的發展。大師強調:「讓大家共同接受的佛教,才是人間佛教。」*421因此,人間佛教是一種涵蓋大眾生活的淨化與進化的生活方式,不僅強調自身的淨化,還致力於引導他人共同淨化。如大師所言:一個宗教如果只顧自我盲修瞎練,不重視大眾的信仰、解脫,離開了群眾的共同成就,這個宗教有什麼作用呢?*422

正是秉持「我在眾中,眾中有我」的理念,佛光山自開山以來,即秉承佛陀教法,提倡人間佛教,建設人間淨土。大師提出四大宗旨:「以文化弘揚佛法,以教育培養人才,以慈善福利社會,以共修淨化人心。」推動各種佛化事業,積極融入社會,實踐「六度波羅蜜」、「八正道」,成為社會重要的組織結構,日復一日地傳播人間佛教的理念。

回顧中國佛教歷史,高僧大德們一直以來依循佛陀教化,積極參與慈善、服務社會,設立義學、植樹造林、鑿井施水、修橋鋪路、施粥施棺、急難救助、長生庫、無盡藏院、悲田養病坊等。這些慈善行為,「舉凡能利益眾生的教法,都是菩薩道的實踐,也把人間佛教推動到社會大眾中」。*423不僅大眾需要佛教,佛教也需要大眾,佛教與大眾共存共榮,以此維持其長久的傳播。

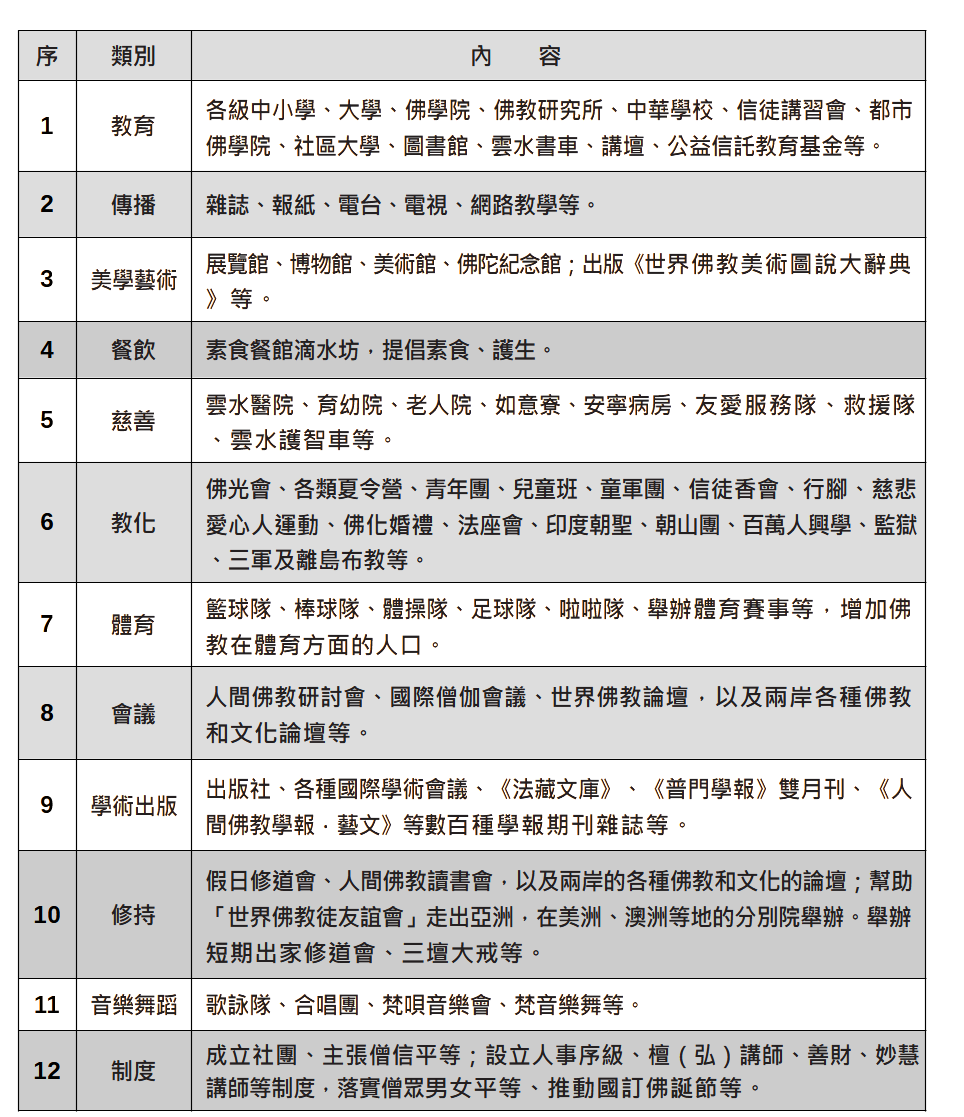

在人間佛教現當代的發展中,大師提出五個方向:文化出版、教育辦學、弘法活動、慈善事業、國際弘法。見證從十九世紀末到二十一世紀初,高僧大德們奮力復興佛教,推動人間佛教各種弘法事業,強調佛教對人間的關懷,目標在於淨化人心。經歷不懈努力,佛光山人間佛教已經發展出適應當代且具體可操作的弘法方式,促成社會的淨化與和諧,歸納如下*424:

在佛光山開山五十週年之際,大師撰寫〈佛光山未來展望〉,強調未來佛光山要重視教育、文化、藝術、體育、音樂、學術、資訊的發展,擴大佛教人事的參與。注重本土化、國際化、公益化、藝文化等發展。佛光山未來努力方向為:傳統與現代結合,僧眾與信眾共有,行持與慧解並重,佛教與藝文合一。*425

此外,大師也曾發起多項現代佛教的社會運動,以下根據《百年佛緣》〈我推展社會運動〉的內容,摘錄主要活動:

台灣南北行腳托缽(1987):為紀念佛光山開山二十週年,效法佛陀行腳精神,舉辦全台南北行腳托缽,涵蓋十七個縣市、超過七百公里,並有十七場布教大會,傳播慈悲與信仰。行腳所得功德款成立「佛光山文教基金會」,推動學術、藝文與生命教育等活動。

回歸佛陀時代弘法大會(1988):在台北、彰化、高雄舉行,吸引十萬人參與,並透過迎佛繞境活動提升大眾對佛法的認識與信心。

把心找回來運動(1992):因應社會失序現象,推動心靈改革與家庭倫理重整,包括徵文比賽、音樂演唱會、監獄皈依活動,獲得社會廣泛支持。

七誡運動(1993):提倡淨化人心與守法觀念,舉辦籃球義賽、簽名活動與戒毒支援,強調佛教對社會道德的關注。

慈悲愛心列車活動(1997):以街頭布教方式巡迴全台,倡導道德與關懷,推動全民參與,並舉辦和平遊行。

三好運動(1998):鼓勵做好事、說好話、存好心,這一運動推廣至國際,成為全球道場、各地佛光會的重要實踐活動。

媒體環保日(2002):促進媒體自律,倡導不色情、不暴力、不扭曲的報導原則,提升媒體在社會中的正向影響力。

世界佛學會考(1990):推廣佛學教育,參與人數遍及全球,鼓勵學習佛法真理,促進佛教與社會的結合。

百萬人興學運動:透過小額捐款成立佛光大學、南華大學、西來大學等學府,強調以人文素養與社會關懷為核心的教育實踐。

公益信託星雲大師教育基金(2008):獎勵文化、教育及媒體等領域的貢獻,以星雲大師一筆字義賣作為基金主要資金來源,支持教育與文化的永續發展。

這些社會運動,雖然期限有長有短,皆對社會產生深遠的影響,彰顯大眾參與關心國家和社會的努力。他們不一定都是大富長者,像平民老百姓發心捐獻的一塊錢、一百塊,同樣是助長社會的好人好事。

期間,佛光山還推動「禪淨密三修法會」、「佛光山假日修道會」、「福慧家園修道會」、三皈五戒、短期出家、佛學講座、學術會議、青年團、國際青年生命禪學營等活動,激勵更多人行佛修持。讓人們有機會接觸佛陀的智慧,進一步淨化心靈。隨著2011年佛陀紀念館的落成,這類的弘法運動,必定會繼續進行下去,促進正法永住世間。

綜上所述,人間佛教以「眾」為核心理念,致力於使佛教扎根於大眾生活,實現淨化與進化的價值取向。回顧佛教歷史,高僧大德通過慈善與教化活動,從修橋鋪路與設立義學,展現菩薩道的實踐精神。佛光山延續這一傳統,通過教育、藝術、媒體、慈善等多元方式,以及慈悲愛心人、七誡運動、百萬人興學等現代社會運動,引導大眾參與各種向上向善的社會活動,將佛教精神融入日常生活。也為現代社會提供道德依托與精神支持,促進人心與社會的淨化。

(三)淨化共住的地球

「我在眾中,眾中有我。」這句話闡述人與環境密不可分的關係。淨化的對象不僅限於個人身心,也包括社會大眾和共住的地球。這些我與自己,我與人,我與大自然,都與我們息息相關,立基於生命同體共生的理念。人間佛教主張應該要「積極的去做好事,行三好,實踐四給,建設五和的圓滿人間」。*426

如何從實踐上,去淨化我們所共住的國土世間?

第一、提升觀念。大師強調,我們應以謙卑和平等的心尊重一切生命。隨著社會從農業進入工業,再進入科技時代,高度的經濟發展使人類變得貪婪,忽視環境保護,導致生態失去平衡。地球是萬物賴以維生的環境,也是人類共同生活的家,大師認為當務之急,「就是人類要有所覺醒,要認知我們所共住的地球,它是虛空中的一個大宇宙,其中自然界的大地山河、森林草原、社會環境好壞,對我們的生存都有重要的關係。因此,我們要感謝各種因緣,我們要珍惜大眾的給予,我們要謙卑的尊重生命,我們要平等的對待一切眾生」。*427

第二、積極參與公益活動。佛教對生態環境的保護,一直扮演著舉足輕重的角色。自古以來,僧侶們通過植樹造林、整治河川、修橋鋪路等行動推動環保理念;他們在講經說法時,勸導大眾護生,提倡素食,培養大眾惜福愛物的觀念,所以僧侶們可說都是推動環保的最佳義工。*428在《睒子菩薩經》提到,有一位睒子菩薩,他每丟一張紙,深怕汙染了大地;每講一句話,唯恐驚擾了大地;每走一步路,擔心踩痛了大地,這其實就是一種慈悲愛物的環保意識。*429

第三、提倡素食與護生。佛教主張素食,是為了實踐慈悲的精神,再加上儒家的「見其生,不忍見其死;聞其聲,不忍食其肉」思想影響,素食於是成為中國佛教日常習慣和修持生活的特色,甚至成為世界公認的良好生活習慣。素食是人間佛教尊重生命的重要實踐,「佛教雖然沒有反對肉食,但主張不殺害生命,充分體現慈悲平等,生命一體的精神,與現代提倡環保、護生的理念相呼應」。*430

第四、珍惜資源:我們應「惜福、惜緣、惜物、惜生」。再多的資源都有用完的時候,必須愛護地球,注重環保,珍惜各種資源。唯有透過實踐環保,從外在的生態環保做起,才能讓共生的地球青山常在、綠水常流,並在人格精神上昇華淨化,為後代子孫保留美好的生活環境,人類也才有身心健康的未來。*431「惜」,不僅是對外在環境的愛護,也是生命自我淨化的、身心健康的因緣。

綜上所述,大師指出,淨化的對象包括個人、社會和地球,主要是實踐「三好、四給、五和」,以此推動人間的和諧與環境永續。淨化地球強調生命同體共生和尊重生命。在觀念上,我們要以謙卑、平等的心珍惜地球資源,參與公益活動,比如植樹造林、護生愛物掃街淨灘等。佛光山長期以來推動環保,主張蔬食,以慈悲精神護持生態,並呼應現代環保理念。通過珍惜資源與實踐環保,促進生態與人格的雙重昇華,確保地球的長久共生和人類的健康未來。

【附注】

*404 星雲大師:〈第四講 《法華經》的人間思想〉,《星雲大師全集14.法華經大意》(增訂版),頁214。

*405 星雲大師:〈第四大願、懺悔業障(行為的改進)〉,《星雲大師全集15.華嚴經普賢十大願》(增訂版),頁152。

*406 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第四章 佛教東傳中國後的發展》,頁228。

*407 星雲大師:〈清理垃圾〉,《星雲大師全集156.迷悟之間5》(增訂版),頁206。

*408 星雲大師:〈鬼〉,《星雲大師全集18.佛法真義3》(增訂版),頁101。

*409 星雲大師:〈應該忘記的事〉,《星雲大師全集165.人間萬事4》(增訂版),頁96-98。

*410 星雲大師:〈受持三戒〉,《佛教叢書之三.佛陀》,高雄:佛光出版社,1995年,頁147-149。

*411 星雲大師:〈三好〉,《星雲大師全集16.佛法真義1》(增訂版),頁242-243。

*412 星雲大師:〈三好〉,《星雲大師全集16.佛法真義1》(增訂版),頁245-247。

*413 星雲大師:〈人間佛教的「治心十法」〉,《星雲大師全集20.佛教管理學2》(增訂版),頁148-185。

*414 星雲大師:〈佛光四句偈〉,《星雲大師全集16.佛法真義1》(增訂版),頁184-186。

*415 星雲大師:〈初建佛光山的理念〉,《星雲大師全集127.隨堂開示錄4》(增訂版),頁13。

*416 星雲大師:〈二二說.我一直生活在「眾」中〉,《星雲大師全集251.貧僧有話要說2》(增訂版),頁30。

*417 星雲大師:〈共修〉,《星雲大師全集18.佛法真義3》(增訂版),頁267-269。

*418 星雲大師:〈六根〉,《星雲大師全集16.佛法真義1》(增訂版),頁250。

*419 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.我對人間佛教的體認》,頁21。

*420 星雲大師:〈上哪兒去?〉,《星雲大師全集164.人間萬事3》(增訂版),頁27。

*421 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第一章 總說》,頁40。

*422 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.自序》,頁9。

*423 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第四章 佛教東傳中國後的發展》,頁289。

*424 表格內容參考星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第六章 總結》,頁333-334。

*425 星雲大師:〈佛光山未來展望〉,《人間佛教學報.藝文》第12期,2017年11月,頁14-15。

*426 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第四章 佛教東傳中國後的發展》,頁228。

*427 星雲大師:〈環保與心保〉,《星雲大師全集123.主題演說:當代人心思潮》(增訂版),頁286-287。

*428 同註427,頁280。

*429 同註427。

*430 星雲大師:《人間佛教佛陀本懷.第四章 佛教東傳中國後的發展》,頁147。

*431 星雲大師:〈環保與心保〉,《星雲大師全集123.主題演說:當代人心思潮》(增訂版),頁287。